Первые пять лет работы Межсоборного Присутствия завершились мощным революционным аккордом в виде постановления «Об участии верных в Евхаристии». Это коллективное сочинение, именуемое безразличным и нецерковным словом «документ», легализует разрыв с Преданием Русской Церкви и вводит практики ненормальные и неправильные с точки зрения традиционного благочестия.

Юбилей Межсоборного Присутствия и обнародование дальнейшего плана реформ заставляет нас вспомнить его историю и оценить значение этого органа в переустройстве Церкви на новых началах.

Центральный орган коллективного руководства реформой

Межсоборное Присутствие – это церковно-общественный духовно-светский совещательно-законодательный орган, который объединяет иерархов, духовенство, монашествующих и мирян.

Созданное 27 июля 2009 г. (первое заседание президиума 29 января 2010 г.), Присутствие является не первым опытом церковного парламента, или точнее, предпарламента: среди более скромных опытов можно упомянуть Всемирный Русский собор (1993) и Рождественские Чтения (1995), а также Предсоборное Присутствие, созванное непосредственно после революции 1905 г.

Судя по персональному составу и в особенности по списку тем, подлежащих рассмотрению, Межсоборное Присутствие проводит в жизнь план по пересмотру всех сторон Священного Предания Церкви. Дерзкому новому рассмотрению и произвольному изменению должны подвергнуться все области жизни Церкви, все то, что было предано Русской Поместной Церкви для сохранения, а не анализа или «усовершенствования».

В последние несколько десятилетий программа реформ энергично вводится в Церковную жизнь, немедленно после или даже гораздо прежде руководящих «документов». Поэтому сухие слова проектов Присутствия следует дополнить реальными фактами, упомянуть о самых разрушительных шагах, предпринятых за последние пять-шесть лет: энергичная пропаганда богословского модернизма в учебных заведениях и церковных СМИ, лжемиссионерские профанации, «Болонская система» в духовном образовании, сотрудничество с Фондом по народонаселению ООН и ЮНИСЕФ, примирение с антихристианской наукой и культурой, аполитическая политика предательства России и Новороссии, расцвет «социального экуменизма», участие в подготовке Восьмого Вселенского Собора…

Через работу в Присутствии и общецерковное обсуждение проектов в процесс реформ оказывается вовлечена вся активная часть Церкви, в том числе и лица вполне консервативных убеждений. Все значимые фигуры оказываются повязаны круговой порукой, когда ответственность за реформы, проводимые узкой группой, разделяется между неопределенным кругом лиц или даже между всей Русской Церковью. В результате, реформы предстают уже не только как властно навязываемое разрушение Церкви, но и как продукт беспорядочных желаний и бессознательных стремлений церковного народа.

Проектная работа Присутствия — это, с одной стороны, рутинная бюрократическая деятельность, основанная на реалистической оценке ситуации, и представляющаяся кратчайшим и научно выверенным путем к уничтожению всего наносного и возгреванию всего истинного в жизни Церкви. Правда, при этом подлежащей усовершенствованию оказывается сама Русская Церковь в том виде, в каком она существовала на протяжении всей своей истории и в каком она, хранимая Богом, оставалась до конца 80-х гг. даже несмотря на неслыханные внешние гонения и внутренние подмены.

Программа церковных реформ может возмутить, но едва ли способна кого-либо по-настоящему заинтересовать. Как на удивление верно писал Антон Карташев в 1916 г.:

Настоящих мистиков Церкви мало интересует то, что называется церковной реформой. Такие носители церковной мистики, как Феофан, епископ Полтавский, или ее теоретики (а скорее, теоретики и практики магии. – Р. В.), как профессор-священник П. А. Флоренский этими вопросами не интересуются. Им важны глубины догмы и культа, до которых не дохватывают мелкие мерки церковного неустройства или благоустройства. В самом деле, ведь ничего религиозного нет в том, чтобы организовать приход на началах юридического лица, в том, чтобы реформировать консисторию и бракоразводный процесс, чтобы реорганизовать Синод, урегулировать положение обер-прокурора, учредить патриаршество, снять государственный запрет с функции соборности. Это вещи, о которых говорят в Государственной Думе политики, иногда вовсе безрелигиозные… Реформа Церкви дело не религиозное, к ней надо приступать не наивным церковным обывателям, а людям политически прозревшим.

Так зачем же лицам в духовном сане и просвещенным мирянам заниматься скучными и заведомо нерелигиозными реформами?

В работе Присутствия многие его участники находят для себя некоторый духовный смысл и испытывают неподдельный энтузиазм, который, на наш взгляд, нуждается в объяснении, если не прямом противодействии. И это объяснение мы находим в том, что любая реформа, а тем более церковная, одушевлена гностическим созерцанием и отмечена сверхчеловеческим дерзновением, которые непременно вступают в противоречие с узким, светским и канцелярским характером проектной деятельности.

Проводимые в Русской Церкви реформы кажутся нам безграничными только потому, что они нас, как христиан, бесконечно оскорбляют. Да, программа реформ бесконечно враждебна Церкви, однако сама по себе является чрезвычайно узкой и доктринерски ограниченной либерально-модернистскими предрассудками. Поэтому при желании было бы весьма незатруднительно нарисовать эскиз той Церкви, которую представляют себе реформаторы и которая, как легко предвидеть, будет как две капли воды похожа на то, что возникло в результате протестантской Реформации или католического «рисорджименто».

И тем не менее, при всей открытости работы Присутствия никто из организаторов и сторонников реформы не говорит об ее конечной цели, никто не говорит о том счастливом моменте, когда Церковь больше не нужно будет переустраивать. Никто так и не изложил внятно и честно, во что превратится Русская Церковь, как именно будет выглядеть «Церковь будущего».

Почему же так?

Не самым дальновидным участникам реформы кажется, что перемены благотворны и в целом не затрагивают существо Церкви. Как однако так может быть, если в Церкви все установлено не нами, а все-таки до нас, и не человеческими силами только, а благодатно осиянными Отцами? Может ли Церковь меняться, не меняясь, если в Церкви всё и все взаимосвязаны, и изменяя нечто небольшое и на наш взгляд неважное, мы находимся в опасности потерять все?

Или все здание Русской Церкви сдвинулось со своего основания и превращается в иерархически руководимый аналог «Церкви в пути»? Современные реформы и в самом деле накрепко привязаны к непрерывным изменениям мнений и обычаев в Церкви и в окружающем ее безбожном обществе. В таком случае реформы могут стать бесконечными и в будущие веки мы будем наблюдать лишь однообразную смену одного состава церковной «Думы» другим.

Или, наконец, целью реформ является не созидание, а одно лишь разрушение? Похоже и на это.

Со стороны наших реформаторов отсутствие исчерпывающего изложения конечных целей «Церкви будущего» выглядит нечестностью и уходом от неприятных объяснений и нуждается в подробном и серьезном объяснении. До сих пор мы писали о реформе Церкви, но верно ли мы оцениваем эту деятельность десятков тщательно отобранных лиц?

Утопия на марше

Для начала скажем, что программа реформ, осуществляемых через Присутствие и помимо него, не имеет никаких шансов на успех.

Чтобы в этом увериться, достаточно вспомнить о Втором Ватиканском соборе. Данный католический собор несомненно находился в одном ряду с другими проектами по переустройству даже не Церкви, а всего человечества, такими, как Восьмой Вселенский Собор, Лига наций, ООН и т. п. Ватиканский собор так же одушевлялся, во-первых, вполне конкретным планом по разрушению религиозных установлений, и во-вторых, иррациональным и аморфным желанием нового. Как немедленно выяснилось, 1) конкретный план реформ и 2) свободное пожелание нового между собой не совместимы, а по отдельности неосуществимы. Соответственно, и Второй Ватикан не только не создал ничего прочного и определенного, но и не породил ничего нового, а только одно и то же старое, хотя и неверное.

Цели церковной революции и в Православии неосуществимы в двух существенных смыслах.

Во-первых, церковная реформа не принимает во внимание никакую реальность, духовную или естественную, личную или общественную. Реформаторы в упор не видят силу веру и презирают вялость предрассудков. Они игнорируют привязанность человека к традиции. Не существует для них и оппортунистическая способность человека приспосабливаться к организованному насилию, поскольку для революционной работы нужны не люди, а сверхчеловеки.

При проведении церковной реформы не учитывается роль государства как в его современном антихристианском выражении, так и заветы Христианской государственности. Революционер не учитывает действительные духовные нужды народа и особенно во время войны, война же игнорируется им как посторонний источник беспокойства. Духовные инстинкты реформистов идут вразрез со всеми подлинно духовными событиями сегодняшнего дня, и прежде всего с катастрофой, которая произошла с УПЦ и частью РПЦ, поддержавшими укронацизм, являющийся вариантом социального сатанизма.

Для преодоления духовных, общественных и личных препятствий на пути к реформам их организаторы могут предложить лишь самоубийственный героизм отдельных лиц и печально известные «учет и контроль». Жалкие попытки сопротивляться Богу и Божественному миропорядку закономерно рождают кощунства (о. Андрей Кураев, физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента. Лишен сана в 2023 году), утрату веры (Ростислав Якубовский), «выгорание» (оо. Петр (Мещеринов) и Дм. Свердлов), а также бесцельные епархиальные и приходские реформы.

Поэтому перед нами в сущности не церковные реформы, искажающие все святое, а вполне светская революционная утопия, недостижимый и неисполнимый порыв к земному идеалу.

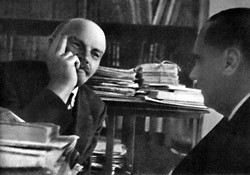

В исследовании этой утопии нам поможет не слишком оригинальная аналогия с «кремлевским мечтателем», как одобрительно назвал В. И. Ленина Герберт Уэллс.

Ленин-утопист

Хорошо известна одобрительная оценка Лениным деятельности социалистов-утопистов. В полемике дореволюционной и пореволюционной поры сам Ленин зачастую обвинялся в фанатизме и утопизме. Оно и понятно: большевистская затея с «государством и революцией», столь полно отразившаяся в одноименной книге Ленина 1917 г., выглядит беспочвенной фантазией, бредовым экспериментом, попыткой организовать государство из рыб и птиц, положив в основание двойную бухгалтерию (В. Шкловский).

Спустя три года, два фантаста, Ленин и Уэллс, ведут задушевные беседы в замерзающей и погибающей за окном России 1920 г.:

Мы начали беседу с обсуждения будущего больших городов при коммунизме. Мне хотелось узнать, как далеко пойдет, по мнению Ленина, процесс отмирания городов в России. Разоренный Петроград навеял мысль, которая раньше не приходила мне в голову, что весь внешний облик и планировка города определяются торговлей и что уничтожение ее, прямо или косвенно, делает бессмысленным и бесполезным существование девяти десятых всех зданий обычного города. “Города станут значительно меньше”, – подтвердил Ленин. “И они станут иными, да, совершенно иными”. Я сказал, что это означает снос существующих городов и возведение новых и потребует грандиозной работы. Соборы и величественные здания Петрограда превратятся в исторические памятники, как церкви и старинные здания Великого Новгорода и храмы Пестума. Огромная часть современного города исчезнет. Ленин охотно согласился с этим. Я думаю, что ему было приятно беседовать с человеком, понимавшим неизбежные последствия коллективизма, которых не могли полностью осознать даже многие его сторонники. Россию надо коренным образом перестроить, воссоздать заново.

Утопическая суть большевизма воплотилась в программе «военного коммунизма» 1918-1921 гг., которая включала в себя национализацию экономики, превращение всех предприятий в государственные, полный контроль за производством и распределением товаров, включая продовольствие, рабский труд в военизированной экономике, невиданный террористический и бюрократический контроль над всеми сторонами жизни человека. В кратчайшие сроки большевики с помощью декретов и насилия построили уникальную коммунистическую экономику и подошли вплотную к последней мере, которая бы увенчала здание социалистической утопии: упразднению денежного обращения.

Ленинская антиутопия

Итак, Ленин — утопист, фантаст? Не совсем. Его социальная инженерная деятельность вполне рациональна, так что красная утопия предстает в его мысли как необходимый и единственно научно обоснованный результат развития России и мира.

У него не отнимешь холодного механического расчета. Еще не захватив власть, Ленин сочиняет: «Учет и контроль – вот главное, что требуется для правильного функционирования первой фазы коммунистического общества». В годы после победы большевизма он чаще всего предстает бюрократом, клерком великого, но бесконечно скучного и мелочного дела.

Ленин считал утопический социализм фактом далекого прошлого, да и себя самого к мечтателям не относил. Его антинтеллигентские и вообще антинтеллектуальные настроения хорошо известны и нашли свое отражение в борьбе против программ Богданова, футуристов, Луначарского и Коллонтай. Он глубоко презирает все эти розово-кровавые мечты, предпочитая другое сочетание мечты и реальности. Какое же?

Прежде всего Ленин категорически отказывается предрешать, каким будет идеальное коммунистическое общество. «Мы не знаем, каким будет социализм в его окончательной форме, мы не можем этого предсказать», – отвечает Ленин Бухарину в 1918 г. на просьбу дать очерк будущего строя. И при этом Ленин засучивает рукава для повседневной террористической деятельности по приближению этой неведомой утопии.

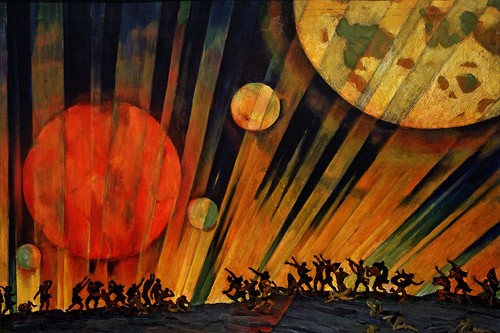

Социальный сатанизм утопистов выражается в стремлении менять окружающую действительность, постепенно или рывком — безразлично. Гностик совершает прыжок в эсхатологию, во «вторую реальность», опьяняет себя светской гностической мистикой «будущего», «процесса», «очищения», «возрождения». Этот прыжок связан с духовным, а зачастую и реальным самоубийством, и во всяком случае с отречением от Бога.

«Прыжок в эсхатологию» совершают и гностик-активист М. Бакунин, и гностик-созерцатель Ницше. Совершает свой «прыжок в ничто» и Гитлер, с его мистикой прихода к власти, завоевания неопределенно огромного «жизненного пространства». В свою очередь модернисты приглашают Русскую Церковь прыгнуть в пропасть новизны, проявляя тем самым вовсе не веру, а слепую волю к обновлению.

Нестойкое и взрывоопасное сочетание утопии и действительности возникает в гностических идеологиях неслучайно. Осуществленная утопия всегда приводит именно к тому, чего она хочет избежать: пацифизм приводит к войне, стремление расширить «жизненное пространство» – к утрате территорий, призыв к обогащению и преуспеянию — к нищете и смерти, «учет и контроль» — к хаосу и т. д. и т. п.

«Военный коммунизм» немедленно — уже зимой 1918-1919 гг. – привел к неслыханной общественной катастрофе, опустошению городов, росту спекуляции и черного рынка, неравенству, систематическому террору, болезням и голоду. Утопия побеждает себя на каждом шагу, пока, наконец, не упраздняет сама себя с введением НЭПа.

Такое развитие событий вызывает разнообразные соображения, примиряющие утопию и действительность, причем такое примирение чаще всего столь же разрушительно как и утопия в чистом виде.

В деятельности церковных реформаторов, старых или новых, мы обнаруживаем тот же самый баланс утопии и холодного бюрократического расчета и насилия. Необходимое примирение реформаторов с «косной» церковной жизнью происходит в двух точках, о которых мы частично уже упоминали. Там, где невозможно ввести единомыслие, они провозглашают плюрализм мнений. С другой стороны, они прочно опираются на демократический характер обсуждения вопросов. Демократическое же волеизъявление, как известно, подтверждает ожидания демагогов, всегда обнаруживая в народных мнениях то, что необходимо для управления теми же массами.

Душа реформатора

Итак, мы выяснили, что в душе гностика энтузиазм неизбежно сочетается с приспособленчеством, а принципиальность – с двоемыслием. Но откуда же возникают столь разрушительные последствия деятельности утопистов, деятельности по существу оппортунистической? Чтобы уяснить себе это, мы должны обратиться к внутреннему миру человека, решившего изменять действительность вокруг себя.

Работа по осуществлению утопии не просто занимает ум и сердце человека и отвечает его практическим соображением. Такая работа дает новую почву для человеческого существования. Богоустановленный порядок в душе упраздняется, и личность отныне опирается лишь на внешние изменения социума, которые сама же и стимулирует.

В сфере идей, если перефразировать св. Василия Великого, мечтатель хочет придерживаться одних собственных своих мнений и внезапно приходящих в голову мыслей. А приходят ему те мысли, какие нравятся; нравятся же – какие угодно. Иными словами, революционное разрушение потому столь бесконечно, что совершается оно во имя неизвестного результата и с безумной невыразимой мотивацией. Как говорит один литературный гностик: «Все мои поступки здравы, все мои помышления безумны».

На деле это означает, что «кремлевский мечтатель» и ему подобные не имеют внутренней жизни. Поэтому ни он сам, ни посторонние лица не имеют возможности понять, чего он действительно хочет. Разумеется, он хочет действовать во имя разрушения чего-то старого и созидания чего-то нового, но не знает, что в мире нет ничего нового (Еккл. 1:9-10).

Отказ от сознания воли Божией, отказ сохранять то, что предано, приводит к утрате самосознания, непоправимо повреждает внутренний мир реформатора. Абсурдность и аморальность его мечтаний скрыты от него мыслью о том, что мы ничего не меняем, никаких реформ нет, а есть лишь возвращение (возвращения туда, где Русская Церковь никогда не была), лишь обновление (обновление жизни нестареющейся!). «Мы не сознаем, что мы делаем, и следовательно, мы ничего не меняем», – реформатор мог бы сказать о себе.

Программа реформ, как она отразилась в деятельности Межсоборного Присутствия, не созидает что-либо определенное, а лишь расчищает площадку для строительства неименуемого и неизбежного. Поэтому реформатор не ощущает своей ответственности за предлагаемые и проводимые им реформы. Они происходят как бы сами собой, потому что их требует какая-то безличная «жизнь», причем жизнь внецерковная или даже антицерковная.

Сознают ли реформаторы и обновители Церкви тщетность, избыточность своих усилий, видят ли они, что вне и против Церкви уже существуют антицерковь, и даже в нескольких вариантах: как политическая религия массовых идеологий, как обновленный католицизм или протестантизм? Нет, не сознают, поскольку для них не существует Промысел Божий и они не страшатся силы любви Господа нашего Иисуса Христа, которою Он возлюбил Церковь и предал Себя за нее (Еф. 5:25).

Поскольку описываемая нами духовная болезнь — это в чисто техническом смысле не ересь, то такое безумие легко заражает и православных христиан, не имеющих противоядия против гностицизма. Этим разрешается наше недоумение по поводу того, что в работе по перестройке Церкви участвуют и многие благонамеренные христиане. Их цели разумны и верны, но, в таком случае, безумно или бесстыдно их участие в разрушении Церкви.

Церковная реформа. Триумф и поражение

Гностическая революция в Церкви приходит к своей противоположности: человек настолько опьянен, что его уже устраивает любая наличная действительность. Он готов увидеть смысл во всем переменчивом и неустойчивом.

Революционная тактика диктует: «Разумеется, мы хотим проповедать модернизм, но если православные нас принимают за православных, то и это уже неплохо». Модернизм энергично проводит свою безверную индоктринацию, но скромно удовлетворяется тем, что чаще всего приходится действовать обманом и насилием. Ведь революционные лозунги для практика-утописта — это всего лишь условные знаки, символы его стремления к неосуществимому.

Разве не в этом корень поражения, на которое обречены модернизм и обновленчество? Поражения, как во времени, так и в вечности?

Что же нам делать?

Прежде всего надо помнить, быть догматически уверенным, что злой готов на любое зло, и враги Церкви сделают ей все то зло, на которое они способны. Обновители Церкви претендуют не на какие-то частные реформы, а на овладение Православием как целым. Поэтому опасность реформы невозможно преувеличить: она превосходит всякое воображение.

Впрочем, обратная, неказовая сторона антицерковной утопии — известная только православным христианам — состоит в том, что революционеры не имеют власти над реальностью.

Они владеют кажимостью, «второй реальностью», но не миром действительности, где человек безвластен перед Лицем Божиим и более всего – в Церкви, Церкви Божией, а не человеческой.

Роман Вершилло

3 Responses

Роман, здравствуйте!

До прочтения этой новости казалось, что война (духовная и физическая) как-то ещё не подошла вплотную, и реформаторы лишь пляшут вокруг Церкви с шаманским бубном. Наверное, так же недавно думали о майдане и жители Украины.

Сам я не так давно чуть не попался в сладкие сети обновленцев. Жаль видеть среди них такое число трудолюбивых, талантливых, неглупых, добрых людей, искренне верящих в необходимость “улучшений”. Похоже, истина действительно очень изменчива и требует регулярного пересмотра.

Большое спасибо за Ваш сайт. Он вовремя стал для меня важным ориентиром. Дай Вам Бог!

Если возможно, небольшой вопрос не совсем по теме: Вы так и не разместили в статье об Александре Мене ссылку на открытое письмо митрополита Антония (Мельникова) – не могли бы пояснить почему? Кажется, я не понимаю какой-то важной детали.

Благодарю за добрые слова.

Письмо у меня не вызывает принципиальных возражений, но его тема непосредственно не связана с модернизмом о. Меня, поэтому я решил его не ставить. Собственно по этой теме все сказал сам о. Мень в интервью журналу «Евреи в СССР».