Смотреть на YouTube

Как это бывает при выборе образа жизни молодым человеком, я размышлял над тем, что это за профессия: «читатель», которую я избрал. Было это чуть ли не полвека тому назад, и тогда я пришел к выводу, что профессия «читателя» состоит в том, чтобы с благой целью читать и слушать мудрых людей и верно понимать все прочитанное и услышанное.

Тут явно видны три стороны искусства чтения:

- читать ради познания истины,

- читать грамотно, то есть верно понимать написанное,

- и при этом понимать не часть прочитанного, а все.

Цель искусства чтения

Итак, цель искусства чтения – правильно понять все, что насущно для понимания. Кое-что для этого у нас есть, потому что мы ведь не всё узнаем из книг.

Чтобы правильным образом читать, надо заранее знать кое-что очень важное, самое важное. И Бог, давший человеку разум, вложил в него фундаментальные понятия. Например, знание того, что Бог есть, является врожденным. Бог внушил человеку даже основные правила соединения понятий, например, закон противоречия является врожденным.

То есть искусство чтения возникает не на пустом месте, а из предварительного, врожденного знания и правильного же представления человека о себе самом: человек – не tabula rasa, не чистый лист. Человеку даровано все основное для того, чтобы достичь высокой цели чтения. У искусства чтения, таким образом, обнаруживается предлежащая основа в природе человеческой и в предварительном знании человека о своей природе.

Да, искусство чтения строится на высоком основании, но это основание возведено в душе каждого. Искусство чтения есть уже некоторое знание, умение читать. И его нужно дополнить знанием человека об искусстве чтения.

И вот, вооруженный этим знаниями человек должен разобраться в том, что ему нужно знать, а что не нужно, почему он читает и как он это делает. И только после этого можно приступить к главной цели: понять правильно, видеть вещи, как они есть, и быть правым во всем, как бы светильник освещал тебя сиянием (Лк. 11:36).

Цель недостижима

Мы видим, насколько высока цель искусства чтения. У человека есть все для того, чтобы стать знающим читателем. И в то же время никаких человеческих способностей, образования и усилий было бы здесь недостаточно. Это значит только то, что чтение не замыкает человека в его собственном мире, а непременно требует, чтобы над ним и над читаемой им книгой был Судия, внутренний Учитель, которому надо подчиняться, следуя пути истины.

Цель чтения, как мы ее определили, недостижима человеческими силами. И все же само знание об этой цели, память о ней, внимание к ней и стремление к ней доказывают любовь читателя к Богу, к Истине. Искусство чтения в каждой своей части требует от человека совершенства, и если человек стремится к этому совершенству, хотя знает, что своими силами его никогда не достигнет, то он доказывает, что любит истину.

Читая, ты все время судишь о том, что читаешь. Но при этом ты также постоянно помнишь, что цель твоя – совершенство, полное, а не частичное знание. Тем самым читатель выставляет на суд себя самого: свое несовершенство и неполноту. А если сказать совсем просто, то правильное чтение смиряет человека пред Богом.

Что же обещает читателю искусство чтения?

Оно неложно обещает ему, что он может и должен быть прав во всем.

Оно позволяет ему видеть вещи такими, каковы они есть, и в том числе собственное ничтожество человека.

Здесь следует вернутся к искусству чтения, как к образу жизни.

На первый взгляд, это более созерцательный, чем деятельный образ жизни. Но попробуй внимательно следовать этим путем, и ты вскоре почувствуешь сопротивление материала, с которым имеет дело читатель и его искусство.

Только через чтение ты так ясно осознаешь, что рядом с истиной существует ложь, соперничая с истиной, примешиваясь к истине. С грамотностью соседствует неграмотность, и не только где-нибудь рядом, но и в нас самих тоже. Понимая написанное и сказанное, можно при случае и ошибиться, и понять неверно.

И здесь мы проходим как по острию ножа. Читая истину, мы должны понимать, что это истина и каково содержание этой истины, что именно она тебе сообщает. А читая ложь, мы должны различать, что это ложь, то есть речь ни о чем. Ошибка здесь равносильна смерти души.

Иными словами, чтение – дело не только трудное, но и опасное. В нем есть некоторый авантюризм, борьба, спор, иногда внутреннее обсуждение в уме, а иногда и внешняя схватка с врагами истины. Для читателя невозможно ограничиться одним созерцанием. Он должен понимать и истину и пути лжи, корни зла в делах человеческих, изучать способы обмана. Он полемизирует, борется с ложью, чтобы она не проникла в его душу.

Искусство чтения, как мы видим, требует и любви к Истине, и любви к ближнему, и поэтому искусство чтения – это не одно созерцание, а нечто лучшее: искусство соединять теорию и практику, деяние и разум, мысль и действительность.

Общественная роль искусства чтения

Поняв что-либо, полезно это записать хотя бы для себя. Разоблачив обман, хорошо бы записать способ его разоблачения и, может быть, поделиться с теми, кто тебе дорог и близок.

Поэтому хорошо, если я, как читатель, могу рассказать другим о том, что понял из услышанного и прочитанного. Лично я на большее и не претендую. Писатель и читатель для меня – люди одной профессии, и они служат одной и той же области: области истины, то есть одинаково подчиняются ее власти.

Но тогда выходит, что искусство чтения – это и политическая, общественная деятельность, потому что движима государственной дружбой, любовью к ближнему, как к самому себе.

В обществе должно царить единомыслие, и не какое попало: не единомыслие в лжи или в смешении лжи и истины, как в современных государствах. Подлинному единомыслию должно предшествовать внимание к тому, что достойно внимания, верное понимание, различение, суд, различающий истину от лжи. А что это, как не искусство чтения?! Ведь только оно правильно прочитывает и Священное Писание, и речи Святых, и речи мудрых, и оно же правильно прочитывает внешние исторические события и собственные мысли читателя. Искусство чтения отличает истину от общественно принятой лжи, и в этой функции его просто нечем заменить.

Знающий читатель

Из нашего разговора об искусстве чтения вырастает фигура образцового человека, образец читателя, знающий читатель (филолог) («знающий читатель» – к этому термину мы будем все время обращаться в цикле видео об искусстве чтения). Но это не какой-то особый род людей. Знающий читатель отличается от неграмотного только своим вниманием и тем, что намеренно занят чтением, и более ничем. В противном случае искусство чтения было бы забавой для избранных.

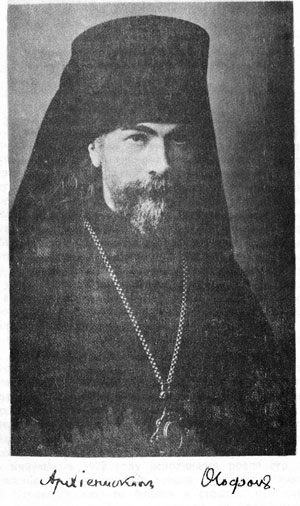

Архиеп. Феофан Полтавский

Мы говорили о профессии «читателя» и о том, как и почему люди совершают такой выбор.

Я окончательно выбрал для себя эту профессию, ознакомившись около 30 лет назад с сочинениями приснопоминаемого архиеп. Феофана Полтавского.

Как известно, архиеп. Феофан (Быстров), Полтавский и Переяславский был автором научных богословских трудов, но также был великим знатоком Святых отцов. И не просто знатоком, но и собирателем их цитат по типу Добротолюбия. С той разницей, что в его «Добротолюбии» рассматривались также вопросы догматические, канонические, философские, логические, филологические.

Речь идет о многих тысячах страницах с цитатами Святых отцов. Митр. Вениамин (Федченков) вспоминал:

Еп. Феофан отлично знал, как, пожалуй, никто в мире, православных святых отцов…

И Еп. Феофан изучал Свв. отцов, делая из них выписки. Как он чтил их!..

Почитая их, он написал замечательный труд – новое «Добротолюбие». Оно отличалось от известного прежнего «Добротолюбия» тем, что было написано не по именам, как то, а по предметам. И его Еп. Феофан вывез с собой заграницу, во Францию, где и умер он.

Это – сборник изречений огромной религиозной ценности! Где-то он теперь хранится?..

Кажется, он сам ценил эти чистенькие тетрадочки, возил их в особом чемодане.

Но архиеп. Феофан не остановился на подборе цитат по определенным темам. Он возродил древний жанр компиляции, сочинения, в котором автор излагает мысль, доказывает мысль исключительно чужими словами, ничего от себя не говоря. В его случае, он писал необычайно глубокомысленные и точные богословские статьи, только подбирая цитаты из Святых отцов и располагая их в определенной последовательности. Из таких сочинений архиеп. Феофана у нас на сайте опубликовано одно: «Писание и Предание. Гносеология Церкви».

И это было достижение не чисто техническое, а поистине – духовный подвиг. Ведь такие подборки могут составлять и люди неграмотные, не знающие мыслей Отцов, а зачастую и враждебные Богу и Церкви. Наиболее одиозный пример последнего: Оливье Клеман и его “Истоки”.

То, что делал свт. Феофан, было достижением знающего читателя в самом высоком, истинно христианском представлении об этом призвании.

Я специально остановился на имени архиеп. Феофана Полтавского, чтобы показать, насколько близки мудрый писатель и знающий читатель. Так как вместе они составляют одно протяженное во времени целое разумное человечество, одну великую книгу, спротяженную миру и выходящую за пределы видимого, так что и весь мир не может вместить пишемых книг (Ин. 21:25).