Н.К. Гаврюшин

Уже около ста лет не оставляют русскую религиозно-философскую и богословскую мысль софиологические искания и сомнения. Вл. Соловьев, свящ. Павел Флоренский, прот. Сергий Булгаков уделили немало сил разработке учения о Софии, Премудрости Божией. Концепция о. С. Булгакова вызвала возражения со стороны митрополита (впоследствии Патриарха) Сергия (Страгородского), Вл. Лосского, архиепископа Серафима (Соболева), прот. Георгия Флоровского и др.

Для многих вопрос о Софии остается неясным и по сей день. Представители как старшего, так и молодого поколений русской богословской мысли высказываются о нем достаточно сдержанно, ожидая новых подробных исследований (1, 2).

Однако дальнейшие шаги вперед невозможны без четкого осмысления того, что уже было однажды сделано, без сознательной и прочной связи с традицией. Еще в XVI в. Зиновий Отенский в одном из своих сочинений призывал: “Престаните, братие, уже глаголати, яко неведом есть толк Софеи Премудрости Божией. О горе нам, яко погружени есмы сицевым забвением, увы, увы, и всякаго плача и рыдания превзыде, яко простерт язык наш всеродне недугом неведения к священным книгам” (3, Материалы, с. 4; 4, с. 98).

Недуг, о котором скорбел инок Зиновий, почти погасил память и о его сочинениях, а в соединении с другими обстоятельствами отодвинул на грань небытия самый крупный в XX в. – не только по объему (525 с), но и по содержанию – критический труд о софиологии архиепископа Серафима (5).

Сторонний и беспристрастный наблюдатель софиологических споров Б. Шульце оценил его весьма высоко, назвав “без сомнения основательной, добросовестной, честной работой” (6, с. 657). По мнению этого рецензента, доказательства архиепископа Серафима “логичны, по большей части принудительны, порой в классическом духе метки и убедительны” (6, с. 658); автор показал “исчерпывающим образом” (6, с. 658), что софиология прот. Сергия Булгакова не согласуется с православной традицией.

Не подлежит никакому сомнению, что отцы Церкви понимали под Премудростью Воплощенное Слово – Иисуса Христа (крайне редко относя это имя к Святому Духу – св. Ириней Лионский. Против ересей, IV, 20, 3) и что Византия хранила безусловную верность традиции в течение тысячелетия.

После исследований прот. Георгия Флоровского (8, 9) и А. М. Амманна (10) мнение русского историка искусств Г. Д. Филимонова о том, будто в первые века христианства с именем Премудрости Божией связывалось некоторое безыпостасное представление и именно отвлеченной мудрости и был посвящен храм Святой Софии в Константинополе (3), необходимо признать ошибочным. Г. Д. Филимонов совершенно не рассматривал православной богословской традиции, ограничиваясь лишь искусствоведческими данными. Но его исследование не было тенденциозным, и уже ряд опубликованных им материалов явно свидетельствовал против его точки зрения; это – два “Сказания” Зиновия Отенского (без имени автора), рассуждение Евфимия Чудовского о новгородской иконе Софии, “Сказание о Святой Софии Цареградской”.

Последняя повесть, греческого происхождения, известная во многих русских списках, рассказывает о явлении мальчику ангела, возвестившего, что созидаемый храм посвящен Святой Софии, Слову Божию. В одном из юго-славянских списков этого сказания есть добавление, что на месте явления ангела отроку “честна икона великого Бога и Спаса нашего Иисуса Христа утвердисе” (11, с. 239).

Во всяком случае, никакой особой “софийной” иконы в храме Святой Софии в Константинополе не было не только в VI в. – в частности, при посещении его Павлом Силенциарием (10, с. 124), – но и в последующее время. Ясное понимание того, что Софийские храмы посвящены Слову Божию, сохранялось в Византии и в XIV в. Об этом свидетельствуют послания патриарха Каллиста I (10, с. 123) и патриарха Филофея, в частности, его толкование Притч. 9:1. “Итак,- пишет патриарх Филофей,- ипостасная и живая Премудрость Бога Отца, то есть Сын Божий и Бог, Сама Собою для Себя построила дом, или храм святый, дом телесный” (12, с. 112).

Что же касается Древней Руси, то здесь, конечно, не было и не могло быть резкого расхождения с византийской традицией. Новгородская София была заложена в день памяти святых равноапостольных Константина и Елены, а освящена в предпразднство Воздвижения, в день памяти обновления храма Воскресения Христова в Иерусалиме, 13 сентября 1052 г. (13, с. 304). В службу этому празднику входит в качестве третьей паремии чтение Притч. 9:1-11: Премудрость созда себе дом, и утверди столпов седмь. Закла своя жертвенная, и раствори в чаши своей вино, и уготова свою трапезу. Посла своя рабы, созывающи с высоким проповеданием на чашу, глаголющи: иже есть безумен, да уклонится ко мне. И требующим ума рече: приидите, ядите мой хлеб, и пиите вино, еже растворих вам. Оставите безумие, и живи будете, да во веки воцаритеся; и взыщите разума, да поживете и исправите разум в ведении….

Толкование этого текста в Древней Руси было недвусмысленным и строго точным. В “Изборнике Святослава” 1073 г. древнерусский читатель находил следующий ответ святителя Анастасия Синаита, патриарха Антиохийского: “…Чьто есть мудрость, съзъдавшия себе дом? Христос Божия и Отчая Мудрость и Сила Свою плъть, Слово бо плъть бы…” (14, л. 155 об.). Точно так же объясняет данный отрывок в XII в. митрополит Климент Смолятич в своем послании пресвитеру Фоме: “Се бо глаголет Соломон: Премудрость созда себе храм, и Премудрость есть Божество, и храм человечество, акы в храм бо въселися в плоть, юже прият Владычица нашея Богородица истинны нашь Христос Бог” (15, с. 14).

И в XIII в. понимание Софии как Воплощенного Бога Слова на Руси не было утрачено. Свидетельство тому – печати новгородских владык Далмата и Климента с изображением Богоматери “Знамение в рост”, где на нимбе Младенца Иисуса начертано “СО-ФИ” (18, с. 46-47, табл. 62). “Подробность эта,- отмечает искусствовед В. Г. Брюсова,- в известной мере характерна для новгородцев: используя хорошо известный перевод Знамения-Влахернитиссы как “воплощения Премудрости”, они сочли нужным уточнить свое понимание, что Премудростью является лишь Христос” (13, с. 303).

Таким образом, христианское искусство и богословское сознание, взаимно поддерживая друг друга, хранили в неприкосновенности отеческое предание. Но это правило не без исключений, и о них речь впереди.

* * *

82-е правило Трулльского Собора гласит: “На некоторых живописях честных икон изображается Агнец, указуемый перстом Предтечи, который был принят за образ благодати, потому что посредством закона предуказал нам истинного Агнца Христа Бога нашего. Мы же, уважая древние образы и тени, преданные Церкви в качестве символов и предначертаний истины, отдаем предпочтение благодати и истине, принявши ее как исполнение закона. Посему, чтобы и в живописных произведениях представлялось взорам всех совершенное, определяем, чтобы на будущее время и на иконах начертывали вместо ветхого агнца образ Агнца, поднимающего грех мира, Христа Бога нашего в человеческом облике (выделено нами.- Н.Г.), усматривая чрез этот образ высоту смирения Бога Слова и приводя себе на память Его житие во плоти, страдание, спасительную смерть и происшедшее отсюда искупление мира” (17, с. 621-622).

Многознаменательную глубину обнаруживает здесь слово “совершенное”: прообразы и тени Ветхого Завета несовершенны, потому что они указуют на еще не совершённое. Евангельский образ совершён и совершенен.

История христианского искусства изобилует примерами нарушения приведенного правила. И многие из них как раз связаны с изображением Софии Премудрости Божией.

Естественно было бы ожидать, что богословская мысль не закоснит укрепить дрогнувшую руку и просветить помрачившееся сознание изографов. Увы, это происходит нечасто. Похоже, что предметы искусства и особенно обстоятельства их “древности” обладают поистине магическим действием… Характерный тому пример мы находим в исследовании протоиерея Иоанна Мейендорфа (18).

Четко и безупречно изложив православный богословский взгляд на Софию как Слово Божие, он выделяет три типа ее изображений: 1. Христос-София; 2. Христос-Ангел и 3. Ангел-София. При этом к первому типу им относится миниатюра из сирийской рукописи VII-VIII вв., на которой представлены: в середине – Богоматерь с образом Христа-Эммануила на груди, по правую руку от нее – царь Соломон в царских одеждах и с книгою, а по левую – “женская фигура (une personification féminine), закутанная в длинную голубую мантию с бахромой, правая рука которой держит длинное древко, завершающееся крестом, а левая – книгу, как Соломон” (18, с. 263). “Не может быть сомнения,- продолжает прот. И. Мейендорф,- что художник намеревался изобразить двух авторов Притчей: Соломона и Премудрость”.

Следуя типологии прот. И. Мейендорфа, мы должны будем признать, что встречаемся с изображением Бога-Слова в образе женщины… И оно не единственное в таком случае. Далее, в той же статье помещен разбор миниатюры из рукописи Athénien. 211, л. 34 об. Здесь в начале приписываемой святителю Иоанну Златоусту гомилии на тему Лк. 15:8 (“ныне относимой к апокрифам”,- замечает прот. И. Мейендорф) София представлена поясным изображением обнаженной женщины… Вот по поводу этого текста и сопровождающей его миниатюры прот. И. Мейендорф пишет дословно следующее: “Этот текст любопытен постольку, поскольку он представляет новый пример отождествления Премудрости со Словом, не исключая возможности персонифицировать Софию под образом женщины (sous les traits d’une femme): в данном случае речь идет о женщине, обладающей десятью драхмами” (18, с. 266).

Итак, перед нами показательный пример того, как православный богослов по существу предпринимает неявную попытку оправдать заведомо неканонические и даже прямо связанные с апокрифами живописные образы. Трудно объяснить это иначе, как магией искусства.

Любопытно, что сам прот. И. Мейендорф, разбирая далее изображения типа “Ангел-София”, замечает “попутно” (au passage), что весь этот символизм противоречит 82-му правилу Трулльского Собора (18, с. 270). Почему бы не вспомнить об этом раньше, когда речь шла о Софии-Логосе в образе женщины? Ведь принимая такого рода изображения, мы неприметно размываем в своем сознании, вытесняем исторически действительный образ Спасителя, лишаем его определенности, без которой никакой образ невозможен… Много сил положило Православие на борьбу с иконоборчеством, но не ослабила ли радость победы богословской узды художнического воображения?

Безусловно, прот. И. Мейендорф отнюдь не одинок в своем чрезмерном пиетете перед древним искусством. Более того, в судьбах христианского искусства мы очень часто встречаемся с тем тревожным явлением, когда беспокойное воображение художников затемняет богословское сознание. Давность изображения не довод в пользу его каноничности. Ведь и ереси возникали почти одновременно с евангельской проповедью…

Едва ли не первым в истории русской богословской мысли дерзнул критически рассмотреть иконописные произведения дьяк Иван Михайлович Висковатый. Когда в Москве после пожара 1547 г. началось обновление Благовещенского собора и кремлевских палат, Висковатый сначала изустно, а в ноябре 1553 г. в челобитной митрополиту Макарию пространно изложил свои сомнения по поводу новописанных образов, предлагая обсудить вопрос о них на Соборе. Среди заподозренных Висковатым была и икона Софии Премудрости Божией, представлявшая Христа в виде Ангела с багряными крылами…

Ссылаясь на 82-е правило Трулльского Собора, Висковатый писал, что “велено Господа нашего Иисуса Христа, превечное Слово Божие, описовати по плотскому смотрению” (19, с. 10). Чем кончилось разбирательство – хорошо известно: соборным определением дьяку Ивану Михайлову Висковатому запрещалось в течение года входить в церковь и предписывалось каяться на паперти; на три года он отлучался от причастия. Далее в епитимиb говорилось: “О тех всех иконах, о которых еси сумнение имел, и о прочих святых иконах, впредь тебе сумнениа не имети, ни розсужати, ни поносити, ни испытовати…” (19, с. 40). Тем самым и на будущее пресекались попытки богословской критики иконного писания.

Висковатому пришлось принести покаяние, но и в нем он излагает свои прежние сомнения гораздо подробнее, чем малоубедительные доводы противников: “А что во ангельском образе писали Господа нашего Иисуса Христа и наверх креста седяще в доспесе, и Совет Превечной, а подписи над тем нет, и я сумневался же потому, что писано без свидетельства, мнел есми, что неописанное Божество изписують, помышлял есми то, о делех Божиих разсужати не велено, а Совет Его кто ведает [1], и ты, государь, соборне изсвидетелствовал от Божественнаго Писаниа, что те святые образы писати достойно, и яз радостно приемлю и поклоняюся им и славлю” (19, с. 32).

По достоинству выступление Висковатого было оценено только в текущем столетии и то, к сожалению, весьма немногими: Н. П. Кондаковым, протоиереем Георгием Флоровским, Н. Андреевым… Последний, быть может, несколько преувеличивая, писал, что Висковатый “остался в конце концов победителем: в 1560 году – в отношении личности Сильвестра, навсегда ушедшего с политического горизонта Москвы; в XVII веке, на Соборе 1667 года, – по вопросу о некоторых изображениях, справедливо отвергавшихся Висковатым; наконец, в XIX и XX столетиях он реабилитирован и по существу основных принципов своих иконографических рассуждений” (20, с. 218).

Существенное в позиции Висковатого Н. П. Кондаков усматривал в критике “мистико-дидактического” направления церковной живописи. В том же духе высказывался и отец Георгий Флоровский: “Смысл этого спора об иконах шире и глубже, чем то было принято думать… решительное преобладание “символизма” означало распад иконного письма. Икона становится слишком литературной, начинает изображать скорее идеи, чем лики” (21, с. 27).

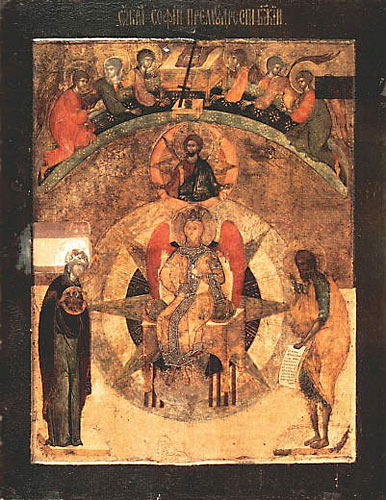

Здесь схвачено самое главное. Новгородская икона Софии Премудрости Божией, пространно описываемая священником Павлом Флоренским (22, с. 371-376), является примером именно такой иконы. Обстоятельства и время появления этого образа не установлены. От новгородской живописи до XV в. до нас не дошло ни одной “софийной” иконы (23), и вряд ли она появилась раньше второй половины этого столетия… София представлена в виде Ангела с девичьим лицом [2], сидящей на престоле, в царской короне. Перед ней молитвенно склонились Богоматерь с Младенцем и Иоанн Креститель, над ней – образ Всемилостивого Спаса. Еще выше – ангельские чины перед престолом, на котором крест и книга… Кто же эта София?

Вопрос сей беспокоил не только Ивана Висковатого, но и столетие спустя чудовского монаха Евфимия, который так писал о новгородском образе: “О иконе же Святыя Софии, червлено лице имущей, крилатей, в царстей одежде с жезлом седящей, ей же предстоит из десницы Пресвятая Богородица с Превечным Младенцем, над главою вторицею образ Христов, в левой же стране предстоит Предтеча Иоанн: кому же предстоит, Творцу, или твари, ведят иконописци. Сие же точию ведомо, яко София имя есть греческое, толкуется же мудрость; мудрость же ипостасная есть Слово и Сила, Сын Божий. И аще писати смеют вымышленным яковым подобием мудрость, писати уже начнут дерзать иным яковым вымыслом и Слово, и иным паки вымыслом Силу, и что будет сего безместнее?” (3, Материалы, с. 21).

Свящ. П. Флоренский не мог не знать об этой ясной оценке новгородской иконы Софии Евфимием Чудовским, так как она приведена Г. Д. Филимоновым, материалы которого он использует весьма широко. Согласно свящ. П. Флоренскому, доказывать, что София есть вторая Ипостась, значило бы “ломиться в открытую дверь”, но здесь якобы надо иметь в виду “лишь особливую идею Софии”, а “именуемое “Софией” у свв. отцев вовсе не всегда (!) совпадает с содержанием этого имени в иконописи” (22, с. 371). Три основных типа софийных изображений – в виде Ангела, Церкви и Богородицы – и должны, по свящ. П. Флоренскому, различными сторонами отражать эту недоступную идею Софии, которая, очевидно, в силу своей многозначности однозначно и определенно в иконописи воплощена быть не может… Итак, новгородская София – во всяком случае не Христос или, на наш взгляд, не вполне Христос.

Смысл этой иконы проясняют, по свящ. П. Флоренскому, несколько древнерусских толкований, дающих “тонкий синтез отдельных аспектов Софии” (22, с. 385). Правильно, однако, говорить только об одном толковании, известном в нескольких редакциях и переработках, происхождение которого, как нам представляется, весьма сомнительно. А. М. Амманн не без оснований считает это толкование “маловразумительным” (10, с. 151), а Г. Д. Филимонов сделал в отношении его текста ряд тонких наблюдений, о которых не счел нужным упомянуть свящ. П. Флоренский. Последний пользуется плохими поздними списками, один из которых просто сделан безграмотно (в частности, беспорядочно расставлены знаки “вопроса” и “ответа”) и к тому же совершенно произвольно снабжен знаками препинания, явно искажающими смысл [3] (22, с. 386-387).

Самые ранние списки этого толкования находятся в сборниках второй половины XV в.: Чудовском 320, л. 341-343 и Троицком 122, л. 147-150. По первому списку оно было опубликовано А. И. Никольским (4), второй ему очевидно известен не был. Кодикологический анализ убеждает в тесной связи этих списков [4]. В обеих рукописях текст толкования находится в окружении тождественных статей, начиная со “Слова на жиды, о иже может Господь зватись и Сыном, и Аггелом и человеком” (Чуд. 320, л. 336, Троицк. 122, л. 140 об.). Весьма вероятно, что переведены они из какого-то латинского сборника, о чем, в частности, заставляет думать заимствование “диктатор”: “диктатор ум сказается” (Чуд. 320, л. 347, Троицк. 122, л. 155 об.).

Теперь необходимо обратить внимание на то, под каким заголовком следует в ранних списках толкование: “Словеса избранна от многих книг въпросов и ответов…”. Несколькими листами ниже мы встречаемся с подобным заголовком в следующей редакции: “Святаго Григориа Феолога словеса избранная еже суть толковая” (Троицк. 122, л. 150, Чуд. 320, л. 347). Как отметил еще Хр. Лопарев (15, с. 10), это сочинение – апокрифическое, во всяком случае таковыми являются многие включенные в него толкования. Сходство заголовков и соседство с апокрифом, конечно, ничего не доказывают, но тем не менее настораживают.

Рассмотрим теперь толкование иконы Софии, сопоставляя списки XV в. с рукописью XVII в. Увар. 180-16°, лл. 84-88, где оно, что очень характерно для апокрифических сочинений, приписано авторитетному церковному писателю – преподобному Максиму Греку (!).

“Святаго Максима Грека известное сказание о образе Святыя Софеи Премудрости Божий. Церкви Божия Софея Пречистая Дева Богородица (выделено нами.- Н.Г.), сиречь девственных душа, неизглаголанного девства чистота, смиренныя мудрости истинна”. Можно подумать, что толкование отождествляет Софию с Богородицей. Однако, как заметил еще Г.Д.Филимонов, не знавший списков XV в., “если внимательно всмотреться в основной текст сказаний, то можно легко убедиться в том, что он изобилует приставками и позднейшими осложнениями… слова Пречистая Дева Богородица внесены сюда совершенно случайно, хотя они повторяются здесь же почти во всех последующих списках” (3, с. 10). Действительно, ни в Чуд. 320, ни в Троицк. 122 этих слов нет. Может показаться из дальнейшего, что толкование противопоставляет Софию и Христа: “имеет над главою Христа – глава бо Премудрости Слово Сын Божий”. Однако текст Чуд. 320 А. Никольский читал так: “Слова (?) бо есть мудрость Сын Слово Божие” (4, с. 79). Знак вопроса совершенно излишен. И в Чудовской, и в Троицкой рукописи ясно читается “Слова”; в последний к тому же добавлено слово “ему” (“Слова бо есть ему, т. е. “о нем”…”), исключающее чтение “глава”.

Примечательные добавления мы находим и в конце “Сказания о образе Святыя Софии”. Так, например, в списке XVII в. как будто вполне логично вставлены взятые нами в скобки слова: “Нози имать на камени. (Рече бо Христос) на сем камени созижду Церковь Мою”. Однако в первоначальной редакции слова “на сем камени…” скорее можно было считать исходящими от Софии-Христа; теперь же Христос и София как бы разъединены; образ последней скорее приходится связывать с “идеей” Церкви.

Дальнейшие добавления списка XVII в. сближают, как и в начале, образ Софии с Богородицей: “И паки на камени мя веры утверди. (Печать девъства не вреди. От Девы бо родися Христос. Прежде бо рождества Дева и по рождестве Дева и по рождестве паки Девая”) (л. 88). Не только цитируемые свящ. П. Флоренским, но и оставшиеся ему неизвестными поздние списки толкования убеждают в том, что переписчики очень плохо понимали его смысл. Например, в рукописи второй четверти XVII в. Чуван. 55, л. 168, читаем: “Слава (!) бо мудрости Сын Слово Божие”.

Итак, что же остается от “тонкого синтеза отдельных аспектов Софии”, представленного в “нескольких” древнерусских толкованиях? При палеографическом и текстологическом анализе остается всего лишь один текст, устойчиво связанный своим происхождением с апокрифическими статьями, весьма вероятно переведенными с латинского. В своей первоначальной редакции он представляет неудачную, на наш взгляд, попытку сохранить традиционное учение о Софии-Христе в связи с интерпретацией новописанного эклектического образа. Позднейшие добавления вносят еще большую путаницу, да и заведомо обречены к этому самой иконой, на которой София представляет “синтез”, соединение разнородных частей, но никак не целостный лик.

Не вносят необходимой определенности и собственные пояснения свящ. П. Флоренского. София – это и “истинная Тварь”, и “память Божия”, и, согласно с В. С. Соловьевым, “душа природы и вселенной”, и “олицетворение отвлеченного (!) свойства Божия” и, наконец, “явление горнего в дольнем” (22, с. 349, 383, 390-391).

Среди важнейших руководств И. М. Висковатого в его борьбе с “мистико-дидактическим”, или “символическим”, направлением иконописи был, как подметил Н. Андреев, “Синодик в Неделю Православия” (20, с. 220). Этот важный памятник православной богословской мысли примечателен тем, что в нем соединяется анафематствование иконоборцев с анафематствованием платонизма как учения об отвлеченных идеях [5] (см. 24; 25, с. 844-856).

Эта связь многознаменательна. Стремление заслониться от света воплощенного Бога Слова умозрительными конструкциями, насытить сладострастие мысли калейдоскопом символов, свести христианство к утонченно-интеллектуальной “игре в бисер” элевсинских мистерий – вот та общая родовая основа, которая объединяет скрытые и явные формы иконоборчества с неоплатоническим гностицизмом. И отвлеченная “идея Софии” – самое характерное выражение подобных прелестных состояний духа, осужденных “Синодиком в Неделю Православия”.

Висковатый выступал не просто против отдельных иконописных образов, но против целой тенденции в русской духовной жизни, которую он, как тончайший дипломат, связывал и с определенными политическими движениями. “Бросая сомнения в законности новых иконных изображений, в западной окраске их,- писал Н. Андреев,- не хотел ли Висковатый напомнить Собору, а через Собор и Царю, что Новгород, был вечным источником религиозного брожения, что не так давно шла из Новгорода ересь жидовствующих, что Новгород соприкасается с беспокойным Западом?” (20, с. 214).

Действительно, широко известна, скажем, волотовская фреска “Премудрость созда себе дом”, которую некоторые историки искусства связывали с деятельностью стригольников. Но даже если на ее возникновение еретические движения не оказали никакого влияния, те пояснения, которые дают сторонники “ортодоксальной” точки зрения, удовлетворить нас не могут. “Святая София,- пишет Т. А. Сидорова,- в глазах новгородцев являлась совсем особым божественным существом, палладиумом и патронессой города, наподобие того, чем была Афина Парфенос для древних Афин” (53, с. 218). Если все было именно так, сомнения И. М. Висковатого приобретают еще большую обоснованность…

Но для Византии и Древней Руси изображения женоподобной Софии – скорее, исключение, чем правило. И А. М. Амманн вынужден признать, что если у греков в XIV – XV вв. имелись наставления иконописцам, они явно не содержали указаний к изображению “Софии Премудрости Сына Божия” (10, с. 146). Примеры отдельных изображений на Востоке сразу же меркнут при сопоставлении с множеством подобных произведений на Западе. А предпринятая А. М. Амманном попытка противопоставить восточные изображения Ангела без признаков пола (бороды) – монашеский идеал небесной жизни – западному “слащавому полуженскому существу” (10, с. 149) выглядит совершенно надуманной. Латинские влияния не только на Новгород, но прежде всего на Византию (достигшие апогея к Флорентийской унии 1439 г.), здесь явно преуменьшаются.

* * *

И. М. Висковатый не был в середине XVI в. единственным, кого приводил в недоумение образ Софии. Из “Сказания” о Софии Премудрости Божией инока Отенского монастыря Зиновия, ставшего позднее знаменитым обличителем ереси Феодосия Косого, мы узнаем, что и до него доходили подобные сомнения, к нему обращались с вопросами. “Слышах прящих,- писал он,- не единаго, ни дву, но многих и глаголющих: что есть Софеи Премудрость Божия и в чие имя сия церковь поставлена и в которых похвалу освятися. Иногда же и ко мне приходяще от людей прящихся и с докучанием многим мене пытающе: скажи нам, что слыхал еси о сем; овии убо глаголют, яко освятися сия Церковь во имя Пречистыя Богородица; овии же глаголют, яко несть зде имени сему в Руси ведомо, ниже мудрости сия мощно толку въдати” (4, с. 92).

Услышав эти сомнения, инок Зиновий сказал: “Востонах забвению нашему и неведению родитель наших” и дал ответ “не от своего разума, но от Божественных источник”. Он приводит все важнейшие места из Ветхого и Нового Завета, где говорится о Премудрости, использует толкования святителя Иоанна Златоуста и “нарочитого в богословии” преподобного Иоанна Дамаскина, упоминает и о святом Дионисии Ареопагите. Вывод Зиновия Отенского не допускает двусмысленного толкования: “Вси богословцы умыслиша постаси Сына Софеи, рекше Премудрость, Логос, сиречь Слово, Силу Божию и сим подобные, к Духу же Утешитель, сиречь Параклит, Дух Господень, Дух Божий, Дух Господь животворящий, Имже всяческая совершишася, не яко сими имяны естество их показуя, но промыслено сих милосердие являя” (14, с. 96).

Далее Зиновий, развивая свою мысль, бросает скрытый упрек архиепископу Новгородскому Геннадию, установившему престольный праздник Софийского собора в Новгороде в день Успения Божией Матери: “Божии же Матери (таковых) имян никакоже приложиша: Чистая, Пречистая, от всех родов избранная… и ино множайшая, како словесное естество Ея и чистоту похвалити” (14, с. 96-97). Безусловно, то обстоятельство, что в конце XV в. Новгородскому владыке приходилось решать вопрос о дне престольного праздника в Софийском соборе, никак не свидетельствует в пользу устойчивости литургической традиции и догматической ясности вопроса[6].

В это же время, как подметил А. М. Амманн, происходят еще два события, которые должны были возбудить софиологические сомнения: женитьба Ивана III на Софии Палеолог и перевод на славяно-русский язык (кстати, с латинского) книги Премудрости Соломона.

За два с половиной столетия – от Далмата и Климента до Геннадия – ясность понимания Софии Новгородскими владыками была утрачена, но, как свидетельствует сочинение инока Зиновия, на Руси еще было кому их поправить…-

Как ни удивительно, об этом труде, известном ему как анонимное соч., резко отозвался свящ. П. Флоренский: “Уже в XVI веке наши доморощенные богословы теряются при попытке рассудочно определить идею Софии” (22, с. 384). Такой отзыв свящ. П. Флоренского можно объяснить только одним обстоятельством: сочинение инока Зиновия явно противоречило его утверждению, будто “София, во всяком случае, не есть ипостась в строгом смысле” и что “она не тождественна с Логосом” (22, с. 383).

Но так ли “рассудочен” сохранявшийся многовековой православной традицией взгляд на Софию-Христа? Разве не предполагает он глубочайшего диалектического сопряжения смыслов, одновременно видения в образе Христа Лица, Премудрости, Пути и Истины? А настойчивое разведение Премудрости и Ипостаси и наполнение при этом первой разнообразным “диалектическим” содержанием не ведут ли тем самым с необходимостью к выхолащиванию значения Второй? Прискорбно видеть православного священника ищущим “Премудрости” вне Христа.

Вообще нужно заметить, что в вопросе о почитании Софии на Руси свящ. П. Флоренский оказался не в ладах с источниками. В 1912 г. он опубликовал по единственному списку середины XIX в. (!) “Службу Софии Премудрости Божией” с весьма скупыми примечаниями (26). Эту публикацию можно было бы считать открытием, если бы шестью годами раньше А. И. Никольский не опубликовал ту же самую службу по семи спискам с комментариями очень основательными. Здесь, между прочим, было указано, что служба эта была впервые составлена известным писателем XVII в. (!) Семеном Ивановичем Шаховским, и были отмечены бросающиеся в глаза недостатки ее.

“Из анализа службы Святой Софии,- писал А. И. Никольский,- которая, вероятно, написана была в Новгороде, видно, что сочинитель не составил себе ясного и отчетливого понятия о Софии Святой: то он разумеет под Премудростию Божиею воплотившееся Слово, Иисуса Христа (стихира 1-я на “Господи, воззвах”, 1-й тропарь, седален по 3-й песни [в рукописи] № 852, тропарь на “Слава” 4-й песни, молитва), то Божию Матерь (кондак гласа 8, тропарь 6-й песни “Очи наши”, кондак гласа 4, икос, тропарь на “Слава” 9-й песни), а в тропаре “Велия и неизреченная Премудрости Божия сила” под Премудростию Божиею разумеется и Иисус Христос, и Божия Матерь” (4, с. 78).

Похвалы свящ. П. А. Флоренского в адрес этой службы после критического разбора А. И. Никольского воспринимаются как чистая декларация: “Общеизвестные стихиры и паремии Успения в службе Софии получают совсем новое освещение и вставлены в нее не механически, а находятся в ней органически” (26, с. 22). Памятуя об обстоятельствах соединения службы Софии со службой Успению при Геннадии Новгородском и о нелегкой задаче, стоявшей перед С. И. Шаховским, говорить об “органичности”, конечно, не приходится. Служба эта не удовлетворяла духовенство, и в начале XVIII в. братьям Лихудам было поручено ее исправить. “Исправленная служба Святой Софии не всем понравилась, и Иоанникий Лихуд написал ответ “О порицании новосочиненныя службы Софии Премудрости Божией”” (14, с. 79; 27, с. 349-350).

Здесь уместно отметить, что ученые греки имели вполне ясное понятие о Софии, полностью согласное с многовековой византийской традицией. Это очевидно уже из изложения М. Сменцовского (27, с. 364-366). А обратившись к рукописи Рум. 244, мы увидим весьма пространное рассуждение на случай, если “чего ради Бог Слово Мудрость глаголется, вопросил бы кто”. Тут приведены и апостольские свидетельства (1 Кор. 1), и слова святителей Василия Великого и Григория Богослова, и т. д. Между прочим, “сице Ареопагит Дионисий во главе 3 о Божиих имянех свидетельствова и Иоанн Дамасков светило во главе 13 его Богословии утверди” (лл. 6 об.-7).

Таким образом, предпринятая свящ. П. Флоренским попытка связать новейшую софиологию с древнерусской традицией имеет основания весьма ненадежные. Что же касается других русских софиологов конца XIX – начала XX в., то у них столь же настойчивых попыток мы не находим.

Однако не так давно в сборнике “Древнерусское искусство” была воспроизведена едва ли не во всех подробностях точка зрения свящ. П. Флоренского на софиологию и ее связь с древнерусской традицией. При этом в качестве основной предпосылки принято арианское истолкование Притч. 8:22. “Как-никак,- читаем мы здесь,- Премудрость Ветхого Завета говорит, что Бог сотворил ее началом путей Своих,- и если Ориген в доникейскую эпоху и в рамках своей неортодоксальной христологии мог относить эти слова ко Второму Лицу Троицы, то после арианских споров говорить о сотворенности Логоса было немыслимо. Коль скоро в Премудрости присутствует хотя бы тень тварной природы, значит, она может быть приравниваема к Сыну в определенной системе отношений, но не отождествляема с Ним в собственном смысле слова. Христос “есть” Премудрость, но Премудрость еще не “есть” Логос” (28, с. 38).

Вот таким несложным логическим ходом предложено считать несуществующей православную традицию, почти два тысячелетия отождествляющую Премудрость с Логосом…

Заметим, прежде всего, что для описания оригеновского субординационизма понятие “тварности” является слишком грубым и неадекватным инструментом. Считая Притч. 8:22 свидетельством о Христе, Ориген настаивает: “Должно веровать, что Премудрость рождена вне всякого начала, о каком только можно говорить или мыслить… Когда говорится, что Премудрость есть начало путей Божиих и что Она сотворена,- это, по нашему мнению, значит, что Она предначертывает и содержит в Себе начала всей твари” (29, с. 24-25). Более того, как отметил именно в “софиологическом” контексте А. М. Амманн (10, с. 121), в сохранившемся фрагменте Послания к евреям Ориген пишет о том, что Премудрость рождается из собственной Божественной сущности, единосущна (omoousios) с ней (30. кол. 1308).

Нельзя также упускать из виду, что Ориген как составитель так называемой Гексаплы был осведомлен о филологических тонкостях перевода Притч. 8:22 [7]. Вот что пишет известный гебраист К. Той: “Весь отрывок Притч. 8:22-31 (особенно стих 22) издавна использовался в полемике, касающейся Второго Лица Троицы, главным образом, в связи с идеей о предвечном рождении; дискуссия отчасти вращалась вокруг вопроса, следует ли глагол в стихе 22 переводить как “создал” или “имел”. Отрывок использовался савеллианами и цитируется как доказательство несозданности личности Сына Иринеем, Тертуллианом и особенно Афанасием (против арианской точки зрения), а позднее Августином и Василием Кесарийским” (32, с. 181).

При действительно чутком отношении к древнерусской традиции нельзя было пройти мимо толкования Притч. 8:22 Зиновием Отенским в его “Слове похвальном об Ипатии, епископе Гангрском”. Христос, пишет инок Зиновий, “глаголет о Себе воплотився в человечество, яко Господь созда Мя в начаток путий Своих, в дела Свои. Сия, еже въчеловечитися и распятись, и пострадати, и умрети за всяческая, и съоживити всяческая въскресением Своим, и призвати вся языки в познание Бога Отца, и оправдити вся, яко же самое сие писание показует. Не тварь бо создати Премудрость созда Господь, но в начаток путий Своих, в дела Своя созда Господь Премудрость, рекше искупити ны Своею кровию Богови Отцу, а не еже Арий злословит…” (35, с. 176).

Еще одно древнерусское толкование Притч. 8:22 мы находим в том же рукописном сборнике Чудов. 320, где имеется и обсуждавшееся выше объяснение иконы Софии-Премудрости. Оно достаточно краткое, приводим его полностью:

“В[опрос]: Господь созда Мя в начаток путий Своих и в дела Своя. Т[олк]: [Че]ловечество Сына Божиа глаголеться Премудростию Соломонею. Господа же глаголеть первоначалнаго Отца и Бога събою. Господь бо рече, създа Мя в человек в последняя лета, сиречь оставил еси начало новаго пути, новыя благодати и законополагателя. Христос бо Тъи Сам есть начало спасениа и начало милостыня. Начало знамением сущим в новей благодати, начало учением и чюдесом и законуположением, смирению и кротости и миру, Тъи и Сам Господь Бог и человек, начало въздержанию и всему доброму деянию. Еже доброе деение въводить в рай, путь ся наричеть от Божественаго Писаниа. Начало же всякого пути Христос есть по человечеству. Якоже инде глава ся нарицаеть церковная, яко же тъи есть и перводеянием всяк путь вводящий в рай. Да се есть Господь създа Мя в начало пути Своего” (лл. 365 об.-366).

Так что, если пристальнее всмотреться, безличной тварной Софии-Премудрости и арианским толкованиям Притч. 8:22 не так уж просторно дышалось на древнерусской земле.

А. М. Амманн имел все основания заключить свое исследование о почитании Софии Премудрости Божией в Древней Руси следующими словами: “Философско-теологические толкования нового времени не связаны с этой (традицией) никоим образом. Никому из этих прямодушных (biederen) людей не являлась Премудрость в духовных видениях в образе девы, которой они клялись бы в чистой любви, как это передает Владимир Соловьев в своих известных стихотворениях. Никто из них не усматривал… в тварной Премудрости земное всеединство целого творения, возвещение коего сделало этих поэтов-философов современными пророками философско-теологического синтеза (Gesammtschau). Никому из них не приходила мысль вместе с С. Булгаковым усматривать в Премудрости некое переливчатое свойство Всесвятой Троицы, природа которого им самим в различное время объяснялась по-разному” (10, с. 155-156).

Эта сдержанно-ироническая оценка новейшей софиологии не получила, однако, безоговорочной поддержки у других католических писателей. Многие из них с большим сочувствием отзываются об исканиях В. С. Соловьева и прот. С. Булгакова. Но особенно многозначительной нам представляется оценка трудов свящ. П. Флоренского, сделанная католическим богословом С. Тышкевичем в рецензии на книгу прот. Г. Флоровского “Пути русского богословия”: “У Флоренского, бесспорно, много догматических ошибок как с православной, так и с католической точки зрения; но сами эти ошибки, не выдают ли они глубокой ностальгии о небесном отечестве? И софиология Флоренского, несмотря на ее метафизические и теологические нелепости, не является ли, по существу, иным способом (façon) (!) почитания бесконечной мудрости Бога, как она отражается в творении и искуплении, приемом (manière) культивирования того интеллектуализма греческих отцов, который Византия грубо скомпрометировала после своего отпадения от единства и который св. Иоанн Дамаскин завещал схоластике?” (36, с. 289).

Сочувствие многих католических богословов новейшим софиологическим построениям имеет вполне реальное объяснение, Дело в том, что в Западной Церкви персонификация Премудрости, не тождественной с Христом-Логосом, известна очень давно. Уже у “отца схоластики” Боэция в “Философском утешении” (1, 1) мы встречаемся с необыкновенной женской фигурой с горящими глазами, неопределенного возраста, увеличивающейся на глазах до небесной высоты: “…Mullier reverendi admodum vultus, oculis ardentibus… inexhausti vigoris, quamvis ita aevi plena foret, ut nullo modo nostrae crederetur aetatis. Statura discretionis anbiguae… cum caput altius extulisset, ipsum etiam caelum penetrabat…”. Это – философия, наставляющая впавшего в отчаяние мыслителя.

Любопытно, что, по мнению французской исследовательницы М.-Т. де Альверни, новгородская икона Софии XVI в. “несет характерные черты видения Боэция – корону, скипетр, книгу” (37, с. 257, прим. 1).

Скорее всего, загадочная дама у Боэция – всего лишь литературный прием, но схоластическая традиция восприняла его (очевидно, не случайно) со всей серьезностью. Уже в IX в. Алкуин посвящает Премудрости (не Христу-Логосу) храм на своей родине в Йорке (37, с. 256) и составляет (задолго до С. И. Шаховского!) службу ей (38, кол. 450-451; 39) [8].

В конце X в. (намного раньше В. С. Соловьева!) пылкие почитатели Софии-Премудрости составляют в ее честь стихотворения (Бовон), что вскоре становится традицией (37, с. 258 и след.). Что же касается иконографии этого образа в западноевропейском средневековом искусстве, то она чрезвычайно обширна и резко отличается от византийской традиции. Возможные греческие влияния, начиная с VIII в. (37, с. 257), несомненно подвергались переосмыслению: Христос-София приобретал женские черты, развивался аллегоризм изображения, утрачивалась связь со Второй Ипостасью. Еще Г. Д. Филимонов справедливо отмечал, что сближение Софии с образом Богоматери характерно именно для Запада, тогда как на Востоке, в частности, в Новгороде, долгое время сохраняется представление о Софии-Христе.

В спекулятивном отношении этой трансформации образа Софии на Западе соответствовало развитие учения о “душе мира”, которое особенно характерно для шартрской школы (40).

На наш взгляд, именно на средневековом Западе, а не в Древней Руси следует искать корни софиологического древа, побегами коего явились учения В. С. Соловьева, прот. С. Булгакова и др.

Не приведет ли к разгадке само имя София? Что оно могло говорить представителям различных религиозно-философских направлений и сообществ, существовавших в Римской империи во II веке, к которому традиция относит жизнь святых мучениц – Веры, Надежды, Любови и матери их Софии (41)? Слово sophia в греческой философии приобрело достаточно ясно очерченный смысловой лик, выражая понятие о мудрости, познающей целостный космос в многообразии его частных проявлений и сообразующей с его порядком человеческую деятельность (42, с. 140). Эта мудрость достаточно близко стоит и к стоицизму, и к неоплатонизму, но она была вполне деперсонализированной, безлично-безыпостасной и прямого влияния оказать на христианские святцы не могла.

Однако еллини премудрости ищут не только в собственной культурной традиции. В это время происходит деятельное освоение греко-римской цивилизацией древнейших культов Вавилона и Египта, в частности, культа богини Изиды, которую, кстати, именуют матерью всего сущего и которой поклоняются как хранительнице тайн бытия. Именно она и принимает в ряде гностических сект имя Софии (св. Ириней Лион. 1, 5, 3; Тертуллиан. Против валент. 21) (43, с. 44-45; 44). О том, насколько значительным могло быть воздействие этих представлений на христианство, свидетельствует, между прочим, мнение императора Адриана, повинного согласно традиции в мученической смерти отроковиц Веры, Надежды и Любови и матери их Софии: “Те, которые называют себя епископами Христа, поклоняются Серапису” (45, с. 310).

София-Ахамот валентиниан, связавшая греческое и ветхозаветное (hokmah) имена с таинственным ликом богини древних мистерий, оказалась весьма устойчивым представлением, прочно вошедшим в каббалистически-оккультную традицию.

Известно, что В. С. Соловьев прямо указывал своих предшественников по софиологическим построениям среди авторов оккультно-теософического направления. “Нашел,- признается он в одном из писем,- трех специалистов по Софии: Georg Gichtel, Gottfried Arnold, John Pordage. Все трое имели личный опыт, почти такой же, как мой, и это самое интересное, но собственно в теософии все трое довольно слабы, следуют Бэму (т.е. Бёме), но ниже его. Я думаю, София возилась с ними больше за их невинность, чем за что-нибудь другое. В результате настоящими людьми все-таки оказываются только Парацельс, Бэм и Сведенборг, так что для меня остается поле очень широкое” (46, с. 200).

Как справедливо отметил проф. А. Ф. Лосев, “глубоко ошибаются те исследователи Вл. Соловьева, которые игнорируют эту его каббалистически-гностическую и теософско-оккультную настроенность” (47, с. 72). С. М. Соловьев поддерживает предположение свящ. П. Флоренского, что учением о Софии В. С. Соловьев увлекся в пору своего кратковременного пребывания в стенах Московской Духовной Академии, в результате общения с последователями Ф. А. Голубинского [9], чтения Бёме и Сведенборга (48, с. 90). Развитие этого интереса у него наблюдалось в пору интенсивных занятий каббалой в Британском музее (48, с. 118 и след.) и путешествия в Египет.

В 1876 г. Вл. Соловьев пишет по-французски диалог “София”, пространно цитируемый С. М. Соловьевым (48, с. 130-137). Достаточно бросить беглый взгляд на имеющийся в нем чертеж, где, в частности, разделены ЛОГОС, ХРИСТОС (АДАМ КАДМОН) и ИИСУС, а “СОФИА” является одним из посредующих звеньев между СВЯТЫМ ДУХОМ и ИИСУСОМ, чтобы понять, в какой традиции развивается мысль Вл. Соловьева…

Естественно задаться вопросом, не существовало ли в истории такой религиозно-философской организации, которая на протяжении веков культивировала бы подобные представления и послужила в конечном счете питательной средой для софиологических построений Вл. Соловьева и др.?

И Сведенборг, и Бёме, и Готтфрид Арнольд принадлежат к основному кругу чтения русского (да и не только русского) масонства. И именно в тайной масонской типографии в Москве около 1787 г. был напечатан в трех частях перевод “Божественной и истинной метафизики” упомянутого Вл. Соловьевым Джона Пордеджа. Душой издания и переводчиком был известный масон Иван Петрович Тургенев, директор Московского университета. Тираж был небольшой – всего 300 экземпляров. Часть из них была роздана масонам, остальные конфискованы и уничтожены (48, с. 451). В начале XX в. книга представляла собой немалую библиографическую редкость…

Как же мыслит Джон Пордедж о Софии? Первоначально в рассуждениях о Святой Троице Вторая Ипостась как будто отождествляется с Премудростью: “Слово есть неточное внутреннейшее Познание и Премудрость Божия” (I, гл. 5, § 100), хотя “может называться и Сердцем Божиим” (§ 101). Далее, кстати, мы узнаем, что Святой Дух “есть Сила, исходящая от Истины и Премудрости Божией” (§ 103). Это, так сказать, рефлекс католичества. А после рассуждений о том, что “блаженство Божие” должно состоять не только в “спекулации”, но прежде всего в “наслаждении” (§ 114-116), перед нами возникает некая “выобразованная Премудрость”, которая “подобна Святой Три-Единице, но несколько ниже и близ Ее” (§ 117). Ее надо уметь отличать как от “нерожденной неточной Премудрости” (§ 67), так и от “рожденной, архетипической, или первообразной, образцовой Премудрости”, которая является “неточным главным Образцом или Оригиналом всех вещей” (§94).

На этом иерархия манифестаций Премудрости не останавливается. В § 124 вводится еще одна “чертежная Премудрость”, которая “гораздо еще ниже под Святой Три-Единицею, нежели предыдущая выобразованная”, однако “иногда и выобразованная и чертежная Премудрость разумеется под именем Слово Божие” (§ 126). Постепенно выясняется, что София Вл. Соловьева, скорее всего, и есть эта “чертежная Премудрость”, так как “в рассуждении страдательности Ея… можно пристойно сказать, что Она есть женской натуры” (§ 131) и ее “справедливо” называют “чистою вечною Девою и, однако, купно и Матерью всех вещей” (§ 132). Именно эту “чертежную Премудрость”, по утверждению Пордеджа, “Господь (Святая Три-Единица) имел… в начале путей Своих” (§ 126).

Несомненно, что свящ. П. Флоренский внимательно изучил “Божественную и истинную метафизику”, хотя и отсылает читателей не к тем параграфам, которые цитировали мы (22, с. 776). Но, кроме того, он, по собственному признанию, был владельцем рукописного перевода другого сочинения этого автора – “София Вечная Дева Вечной Премудрости, открывавшаяся Иоанну Пордечу” (22, с. 776).

Конечно, придавать большое значение этому обстоятельству не приходится, так как на рубеже столетий “старое” русское масонство уже распродавало свои рукописи и вышедшие из употребления реликвии, а “новое”, захваченное политическими вожделениями, занималось умозрениями “теоретического градуса” лишь для отвода глаз. И Вл. Соловьев давал советы А. Ф. Писемскому во время написания им романа “Масоны”, конечно же, не в качестве практикующего адепта, а как ученый-археолог.

Но влияние масонской литературы как на Вл. Соловьева, так и на свящ. П. Флоренского могло, нам кажется, иметь место. В какой-то мере его можно объяснить стремлением обоих вырваться из узких и отчасти действительно схоластических рамок “официального богословия” XIX в., пойти “широким путем”, “вся испытующе”… Но дело было не только в этом. Вл. Соловьева подталкивала к эзотерическим умозрениям необузданная поэтическая натура и тяга к мистицизму; свящ. П. Флоренского с университетской скамьи вела сюда “строгая наука”, прежде всего аритмология Н. В. Бугаева, которая, будучи математической теорией, при мировоззренческих обобщениях неизбежно тяготеет к каббалистике. Стремление “расширить” Православие в сторону гностицизма было, по-видимому, основным пафосом творчества свящ. П. Флоренского [10], а его софиология – главным богословским орудием в решении этой задачи.

В заключение нам хотелось бы подчеркнуть, что софиологию совсем не обязательно понимать как нечто навязываемое Православию масонской идеологией, хотя именно cсофиология может служить прекрасным материалом для уяснения религиозно-философского “обрамления” этой идеологии.

Софиология, отделяемая от христологии (этого “отделения” нет ни у священника Павла Флоренского, ни у протоиерея Сергия Булгакова.- Ред.), есть духовный недуг, признак происходящего и без видимых внешних воздействий помрачения богословского сознания. Но, разумеется, именно в помраченном состоянии богословское сознание оказывается особо расположенным и чувствительным к посторонним влияниям.

Стоит лишь, увлекшись мерцающим светом “эзотерических” знаний, на время забыть о тайне Боговоплощения – и знание-гнозис вместо инструмента духовного подвига (вся же искушающе, добрая держите – 1 Фес. 5:21) станет самоцелью, предметом культа. И тогда возникает неодолимая тяга к сотворению посредников между Богом и тварью, умножаются praeter necessitatem Софии, разделяются Логос, Христос и Иисус и т. д…

Утаил еси сия от премудрых и разумных, и открыл еси та младенцем (Лк. 10:21).

Публикуется по изд.

Богословские труды. М.,1986. № 27. С. 61-80 (вышла под именем митр. Антония, Ленинградского и Новгородского)

Примечания

[1] Срав. Прем. 9:13: Кто бо от человек познает Совет Божий.

[2] Быть может, ему сродни Ангел каббалы, который время от времени принимает то мужской, то женский облик (Sohar 1, 232 а)?

[3] Для ясности – пример из начальных строк: “Церковь Божия София Пречистая Дева Богородица. Т[олк] сиречь девственных душа неизглаголаннаго девства. Чистота смиренныя мудрости истина” (22, с. 386).

[4] Списки содержат одинаковые маргиналии (Чуд. 320, лл. 343-344; Троицк. 122, лл. 149 об., 151) и ошибки; например, слово “обрастительский” (Чуд. 320, л. 341-341 об.; Троицк. 122, л. 147 об.), которое А. И. Никольский сопроводил знаком вопроса (4, с. 79). Очевидно, надо читать “образ святительскыи”. Ошибка связана с утратой выносных и титла в общем протографе. Список Троицк. 122 на основании водяного знака бумаги (голова быка – Пиккар XI, 232, 235) надо отнести ко второй половине 70-х годов XV в. Чуд. 320 во второй части – не позднее этой даты.

[5] Поместный Собор 1076 г. постановил, в частности: “При помощи иных мифических образов переделывающим от себя нашу образность (plasin), и принимающим платонические идеи как истинные, и говорящим, что самосущная материя оформляется от идеи…- анафема” (цит. по: 25, с. 848). А. Ф. Лосев весьма удачно поясняет, что “боги платонизма суть не личности, но мистически мифологизированные числа и идеи, т. е., строго говоря, они безымянны” (25, с. 853-854), и приводит неопровержимые выводы, касающиеся молитвенных состояний неоплатоников.

[6] Впрочем, в “Сказании, которыя ради вины причтен бысть праздник Успение Святыя Богородица к двунадесять Владычних праздников”, принадлежность которого Зиновию Отенскому представляется нам очевидной, утверждается, что в Новгороде, по примеру Софии Цареградской, чин особого празднования праздников “плотскаго Христова смотрения” держался до архиепископа Геннадия (4, с. 98). Вполне вероятно, что ориентированный в целом ряде вопросов на католицизм (борьба с еретиками, перевод Библии с латинской Вульгаты) Новгородский владыка и вопрос о Софии решил в западном духе, связав ее с образом Богоматери.

[7] В Синодальном издании славянской Библии к слову “созда” сделано примечание, указывающее, что в еврейском тексте стоит глагол, точнее передаваемый славянским “стяжа”. В латинской Вульгате мы находим на этом месте possedit, тогда как, например, Быт. 1:1 переводится с помощью creavit. Г. П. Павский, следовавший еврейскому оригиналу, дает такое чтение: “Иегова имел меня при начале Своего пути”.

Еще в прошлом веке А. Баумгартнер, отмечая значение Притч. 8:22 в христологических спорах православных с арианами, подробно исследовал различия в переводе масоретского qnni по греческим рукописям и другим древним переводам. Александрийский и Ватиканский кодексы избирают ektise, тогда как Акила, Симмах, Феодотион и др. использовали ektesato. И если первое чтение указывает на идею творения, то второе выражает мысль о приобретении, обладании (25, с. 88)..

Отсюда ясно, между прочим, что текст Притч. 8:22 никак не мог однозначно пониматься Оригеном в смысле “созданности” Сына, поскольку он читал его во второй редакции, о которой даже не счел нужным упомянуть автор статьи в “Древнерусском искусстве”.

К. Той переводит Притч. 8:22 следующим образом: Jahwe formed me as the beginning of his creation, указывая далее, что “перевод possessed возможен, но не согласуется с контекстом” (32, с. 172-173). Однако что считать контекстом: только ли соседние стихи, или Ветхий и Новый Завет, Священное Писание как целое? Это уже не только филологический, но скорее, богословский вопрос, на который Православие ответило еще тогда, когда осудило Ария…

[8] Из текста этой службы не вполне ясно, что за Премудрость имеется в виду. Она именуется “совечной” Богу, его “сотрудницей” – tua coopérante sapientia – через которую освящается Святое Предложение; не тождественная какой-либо Ипостаси,, она мыслится средством Богопознания: с достойным принятием Святых Даров, испрашивается “сердцам нашим луч Твоей Премудрости, дабы Тебя истинно познали и верно почитали” (38, кол. 450-451).

[9] Как пишет В. М. Федоровав “Обзоре архива Ф. А. и Д. Ф. Голубинских”,. “подозрение о причастности Ф. А Голубинского к масонству существовало. Официально ему удавалось в этом обвинении оправдаться, но исследователи русского масонства установили в позднейшее время его принадлежность к этому кругу, и материалы его архива подтверждают это мнение. Так, среди его рабочих рукописей имеются автографы его переводов масонских произведений “Речь при принятии одного брата в Мстрт, говоренная С”, “Магические просвещения”. Кроме того, имеется несколько рукописных списков масонских книг. В сохранившихся письмах нет отголосков масонства, и Д. Ф. Голубинский, конечно, не дал бы им возможности уцелеть, если бы они были” (Опись архива Голубинских, Отдел рукописей ГБЛ, 1949, машинопись, с. 7). Нужно заметить также, что часть дневниковых записей Ф. А. Голубинского зашифрована, “ключ к шифру остался неустановленным и записи не вскрыты” (там же, с. 8).

[10] Очень характерна в этом отношении его недавно опубликованная работа “Макрокосм и микрокосм” (50), где свящ. П. Флоренский, между прочим, укоряет св. Иринея Лионского за насмешливое отношение к учению гностика Валентина о происхождении мира из недр Плиромы (50, с. 236). Св. Ириней Лионский выставляется при этом наивным чудаком, не понимающим, что “это учение есть аналог учения апостола Павла о Христе как втором Адаме” (там же), а в пример “параллелей” из церковной письменности приводится рассуждение Тертуллиана об аналогиях между микро- и макрокосмосом. Но св. Ириней Лионский не за аналогии критикует гностика Валентина, а за попытку рационалистической интерпретации непостижимого акта сотворения мира, за изобретение посредников в этом акте, наделение их ипостасными свойствами и за организацию их культа.

Вообще, стремление представить сотворение мира не как непосредственное свободное деяние Бога, а как опосредствованный, инструментальный акт, в котором в качестве орудия и исполнителя Божественного замысла выступает София, “чертежная Премудрость” и т. д., необходимо поставить в соответствие с пафосом инструментального познания и покорения природы в новоевропейской культуре, где инструментальное отношение является (в отличие от ряда восточных традиций) основным способом действия и понимания. Гипостазирование платоновских идей, Софии и инструментальных естественнонаучных понятий восходит к одному источнику.

По собственным признаниям свящ. П. Флоренского, в применении отвлеченного математического инструментария (а вся математика и есть громадный интеллектуальный инструмент, предопределенный к бесконечному познанию мироздания) он всегда видел основной путь миропознания. В 1914 г. он предсказывал, что “понятиям инварианта… дискриминанта и т. п. суждено в будущем дать могучий толчок общему жизнепониманию” (51, с. 69). В 1921 г. он свидетельствовал свое выросшее в годы юности “коренное” убеждение, что “все возможные закономерности бытия уже содержатся в чистой математике”, и признавался в том, что занятия математикой и физикой привели его “к признанию формальной возможности теоретических основ общечеловеческого религиозного миросозерцания (идея прерывности, теория функций, числа)” (52, с. 267).

Литература

1. Питирим, еп. Волоколамский. Основные проблемы современного богословского исследования в их развитии с конца XIX века.- Богословские труды, сб. 5. М., 1970

2. Игумнов Павел (ныне архимандрит Платон). Богословские воззрения протоиерея Сергия Булгакова. Загорск, МДА, 1979, машинопись

3. Филимонов Г. Д. Очерк русской христианской иконографии. София Премудрость Божия.- Вестник Общества любителей древнерусского искусства, 1874, ч. 1-3

4. Никольский А. (И.). София Премудрость Божия (Новгородская редакция иконы и служба Св. Софии).- Вестник археологии и истории. Вып. XVII. СПб., 1906, с. 69-100

5. Серафим (Соболев), архиепископ. Новое учение о Софии Премудрости Божией. София, 1935

6. Schultze В. Zur Sophiafrage.- Orientalia Christiana periodica. Vol. Ill, Nr. 3-4, Roma, 1937, S. 655-661

7. Jaeger H. The Patristic Conception of Wisdom in the Light of Biblical and Rabbinical Research.- Studia Patristica. V. IV, В., 1961

8. Флоровский Г. В. О почитании Софии, Премудрости Божией, в Византии и на Руси.- Труды 5-го съезда русских академических организаций за границей. Ч. 1. София, 1932

9. Florovsky G. Christ, the Wisdom of God, in Byzantine Theology.- Sixième Congrès International des Etudes Byzantines. Alger, 1939. Resumes des rapports et communication. P., 1948, pp. 255-260

10. Ammann A. M. Darstellung und Deutung der Sophia im vorpetrinischen Russland.- Orientalia Christiana periodica, V. IV, Nr. 1-2, p. 120-156

11. Вилинский С. Г. Византийско-славянские сказания о создании храма Св. Софии Цареградской.- Летопись Историко-филологического общества при императорском Новороссийском университете. Одесса, 1900

12. Арсений (Иващенко), еп. Филофея, патриарха Константинопольского XIV века, три речи к епископу Игнатию, с объяснением изречения Притчей: Премудрость созда себе дом и проч. Греческий текст и русский перевод. Новгород, 1898

13. Брюсова В. Г. Толкование на IX притчу Соломона в Изборнике 1073 г.- В кн.: Изборник Святослава 1073 г. М.: Наука, 1977, с. 292-306

14. Изборник Святослава 1073 г. Факсимильное издание. М.: Книга, 1983

15. Лопарев Хр. Послание митрополита Климента к смоленскому пресвитеру Фо-ме,– Памятники древней письменности. Т. 90. СПб., 1892

16. Янин В. Л. Актовые печати Древней Руси. Т. 2. М.: Наука, 1970

17. Деяния Вселенских Соборов, изданные в русском переводе при Казанской Духовной Академии. Т. 6. Казань, 1871

18. Meyendorff J. L’iconographie de la Sagesse divine dans la tradition Byzantine.- Cahiers archéologiques. X. Paris, 1959, p. 259-279

19. Бодянский О. M. Розыск или список о богохульных строках и о сумнении святых честных икон диака Ивана Михайлова сына Висковатого, в лето 7062.- Чтения в Обществе истории и древностей Российских, 1858, кн. 2

20. Андреев Ник. О “деле дьяка Висковатого”.- Сборник статей по археологии и византиноведению, издаваемый Институтом им. Н. П. Кондакова. Т. 5. Прага, 1932, с. 191-241

21. Флоровский Г. В., протоиерей. Пути русского богословия. Париж, 1937

22. Флоренский П. А., священник. Столп и утверждение Истины. М., 1914

23. Смирнова Э. С, Лаурина В. К-, Гордиенко Э. А. Живопись Великого Новгорода. XV век. М.: Наука, 1982

24. Успенский Ф. И. Очерки по истории византийской образованности. СПб., 1891

25. Лосев А. Ф. Очерки античного символизма и мифологии. М., 1930

26. Флоренский П. А., священник. Служба Софии Премудрости Божией.- Богословский вестник, 1912, т. 1, № 2, с. 1-23. 27. Сменцовский М. Братья Лихуды. СПб., 1899

28. Аверинцев С. С. К изучению смысла надписи над конхой центральной апсиды Софии Киевской.- Древнерусское искусство. М., 1972, с. 25-49

29. Ориген. Творения. Вып. 1. О началах. Казань, 1899

30. J.-P. Migne. Patrologia Graeca. T. 14. Paris, 1862

31. Baumgartner A. J. Etude critique sur l’état du texte du Livre des Proverbs d’après les principales traductions anciennes. Leipzig, 1890

32. Toy С. H. A critical and exegetical commentary on the Book of Proverbs. Edinburgh, 1959

33. Stecher R. Die persönliche Weisheit in den Proverben. Kap. 8.- Zeitschrift für katolische Theologie, 75 (1953), S. 410-451

34. Rowly H. H. The Old Testament and Modern Study. Oxford, 1961

35. Корецкий В. И. Вновь найденное противоеретическое произведение Зиновия Отенского.- Труды Отдела древнерусской литературы. Т. XXI. М., Л.: Наука, 1965, с. 166-182

36. Tyszkiewicz S. (Rec.) R. P. Georges Florovsky. Пути русского богословия. Paris, 1937.-Orientalia christiana periodica. Vol. IV, nr. 1-2. Roma, 1938, p. 288-291

37. D’Alverny M.-Th. La Sagesse et ses sept filles.- Melanges dédiés â la mémoire de Felix Grat. I, Paris, 1946, p. 245-278

38 J.-P. Migne. Patrologia Latina, t. 101. Paris, 1851

39. Warren F. E., ed. The Leofric Missal. Oxford, 1883

40. Gregory T. Anima mundi. La filosofia di Guglielmo di Conches e la Scuola di Chartres. Firenze (1955)

41. Delehaye H. Les origines du culte des martyres. 2-èm éd. Bruxelles, 1933

42. Gladigow B. Sophia und Kosmos. Hildesheim, 1965

43. Reitzenstein R. Poimandres. Leipzig, 1904

44. Techert M. La notion de la Sagesse dans les trois premier siècles de notre ère.- Archiv für Geschichte der Philosophie und Soziologie. N. F., Bd. 32 (33). 1930, S. 1-27

45. Гарнак А. Религиозно-нравственные основы христианства. Харьков, 1907

46. Соловьев Вл. С. Письма. Т. 2. СПб., 1909

47. Лосев А. Ф. Вл. Соловьев. М.: Мысль, 1983

48. Соловьев С. М. Жизнь и творческая эволюция Владимира Соловьева. Брюссель, 1977

49. Сводный каталог русской книги гражданской печати XVIII в. 1725-1800. Т. II. М., 1964

50. Флоренский П., священник. Макрокосм и микрокосм.- Богословские труды, сб. 24. М., 1983, с. 230-241

51. Флоренский П., священник. Смысл идеализма. Сергиев Посад, 1915 (1914)

52. Андроник (Трубачев), иеродиакон (ныне иеромонах). К 100-летию со дня рождения священника Павла Флоренского (1882-1943).- Богословские труды, сб. 23. М., 1982, с. 264-279

53. Сидорова Т. А. Волотовская фреска “Премудрость созда себе дом”.- ТОДРЛ, т. XXVI. Л.: Наука, 1971

2 Responses

Вот, между прочим, что вычитал у Н. К. Гаврюшина ( “Русское богословие. Очерки и портреты.”, стр.329-330 ):”Итак, Мф. 9,2 ( т. е. Преображение Господне ) может пониматьсякак рассказ о некоем чуде, совершенном Спасителем для утверждения учеников в вере в Него как Сына Божия, но он передаёт чёткое ощущение границы, дистанции между славой Учителя и робким взиранием на неё отсранённых страхом учеников. (…) М. М. Тареев справедливо отметил, что “славу свою” Господь показал только избранным из избранных, т. е. тем, в ком семя “царствия Небесного” уже заметно укоренилось. Однако он тут же уточняет, что само по себе преображение, образ славы Христа, не могло ещё дать ученикам полноты Богообщения. Для этого им предстояло стать свидетелями Его уничижения и смерти, чтобы затем самим через уничижение и смерть стяжать славу обожения… Им по силам было совместить в своём духовном опыте непосредственное переживание славы и уничижения Учителя… Но в таком случае вопрос о статусе созерцавшегося ими света теряет своё богословское значение, переходя в сферу психологии веры и сомнения… Нетварные энергии не могли воздействовать на учеников внешне-магически, однако даже оптическая иллюзия могла укрепить их в том сознании, которое внутренним оком прозревало верующее сердце. Совершенно очевидно, что Лосский это превосходно понимал.”

Извиняюсь за длинную цитату.

Выходит, что Господь мог совершить “оптическую иллюзию”?! Для укрепления веры все средства хороши?! Но Апостол говорит иное и вполне определённо – “мы видели славу Его”; Златоуст говорит – “Божество явило Свои лучи”, наконец Григорий Палама, которого осмеливается критиковать Гаврюшин, особо подчёркивает онтологический характер чуда Преображения. “Мы видели славу Его”, говорит Апостол, и потому веруем, именно потому и веруем, что не было это “иллюзией”, “ложью во спасение” и пр. и пр. Наконец, насчёт Лосского – нигде не видно, чтобы Лосский “превосходно понимал” такие вещи, как возможность какой-либо “лжи во спасение”, какое страшнейшее богохульство!..

Если всё это не модернизм, то что это такое?

С уважением.

Эта глава книги Гаврюшина – какая-то модернистская окрошка, если так можно выразиться: все не то, не так и не на месте.