Идеологии имеют свой жизненный цикл. Они рождаются, достигают зрелости, дряхлеют и умирают.

Все известные нам идеологии возникли примерно в одно и то же время: в XIX веке или около того. Тогда же, на гнозисе Ф.М. Достоевского, возрос и православный модернизм. О модернизме, как идеологии, мы постоянно рассуждаем на нашем сайте.

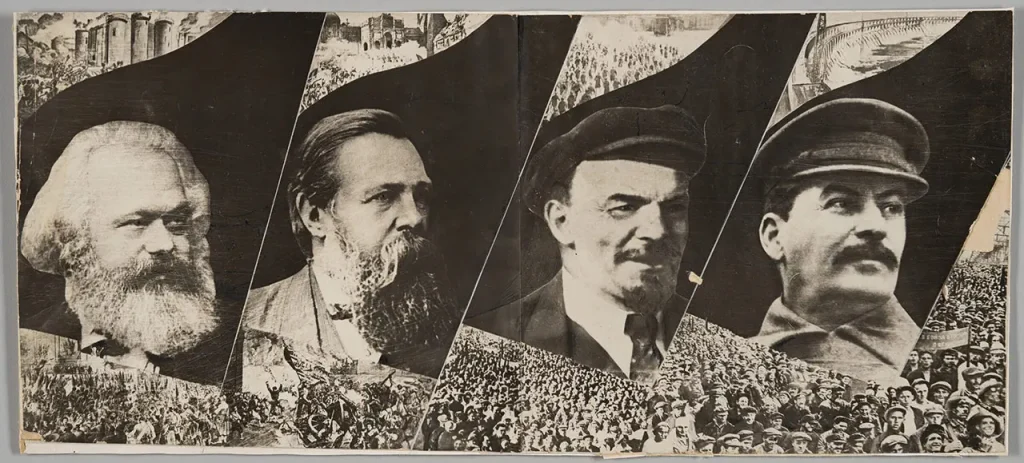

В XX веке не возникла ни одна великая идеология. Все великие идеологии, такие, как марксизм или позитивизм, принадлежат к XIX веку и сегодня практически исчерпаны. Остались только эпигонские и запоздалые формы, которые бюрократически и организационно пользуются идеологиями, возникшими в XVIII и XIX веках.1

Рассуждать о жизни и смерти идеологий есть дело общественное и должно совершаться ради общественного блага.

Мы называем идеологии «гностическими», так как своим «гнозисом», ложным знанием (1 Тим. 6:20) они объясняют мир. Для этого они и нужны новому человеку.

В прошлом веке идеологии расцвели, создали свои могучие антигосударства, а в Церкви – незыблемую модернистскую ортодоксию.

Уже к концу XX века идеологии стали вянуть. Гностический запал угас, от живых гностических движений не осталось и следа. На деле это означает, что идеологии более не объясняют мир. Они уже не нужны новому человеку.

Идеологи теоретизируют по инерции

Сегодня, в первой четверти XXI века, идеологи теоретизируют по инерции. Лица, типа Проханова, Дугина, Чадаева, Михеева или Корчевникова, по должности служат «малому порядку», созданному той или иной идеологией. Идеологам никто не сообщил, что идеологические рассуждения больше ничего не объясняют, а сами они не умеют этого увидеть.

В наше время уже не нужно создавать видимость марксистской теории, чтобы расправиться с бухариными и троцкими. Но об этом и сообщить-то некому: все одинаково глухи и безгласны.

Идеологии умирают, и мы вступаем в землю незнаемую. Все мы – христиане и гностики – так долго жили в мире, объясняемом идеологиями, что теперь действуем механически. Находясь на голой земле, мы все еще думаем, что едем в автомобиле.

Я предлагаю обратиться за вразумлением к подлинной древности, к теории общественного блага и к его государственной форме: «республике».

Но для чего нужна теория в политике? Не достаточно ли действовать, как получится?

Вопрос не так прост, и его придется разобрать по пунктам.

Истина

- Если никто не верен Истине, то она от этого не исчезает и не становится игрушкой в руках тех, кто ей не верен.

- Истина не исчезает, даже если люди решили, что можно утверждать все, что им угодно.

- Ум зрит истину (это и есть теория, умозрение), а глупость зрит ложь, и это последнее – тоже своего рода знание, что и делает ложь не преходящей и случайной, а придает ей некоторое постоянство.

Теория

- Теория нужна не потому, что лично полезна или позволяет достигать выгодных обществу целей.

- Теорией нельзя овладеть и управлять.

Теория – это рассуждение, то есть суд

- Рассуждение о порядке и беспорядке есть очень важное, политическое дело.

- Надо рассуждать холодно, прямо и честно, идти к справедливой цели правым и наиболее коротким путем.

- Судом и правильным рассуждением мы касаемся реальности, но не так, чтобы овладеть ею.

- Благодаря суду и рассуждению мы опираемся на действительность тверже, чем те, кто действуют, не рассуждая.

Теория нужна для самоосуждения

- Православие и философия – эти две области умозрения – служат для самоосуждения.

- По-разному, но союзно, они ведут к прояснению ума и затем – существенных вопросов, которые перед умом встают.

Теория государства

- Чтобы теоретически судить о государстве, нам потребуется политическое и юридическое рассуждение.

- Рассуждать мы будем о делах человеческих, добрых и злых, и рассуждать не тонко, а грубо.

Мудрый Аристотель в одном месте предлагает говорить «политически (πολιτικῶς) и грубо (ταχέως)» (Политика 3.1275b25). Говорить политически значит говорить грубо, не делая очень тонких делений, которые не имеют политического значения.2

Результаты суждения

- Наш грубый анализ показывает, что общественная ситуация в целом непоправима, ведь даже СВО не послужила к оздоровлению. Граждане не сменили идеологов в качестве руководителей общественного мнения.

- Настоящее невыносимо. Нельзя ни вернуться в прошлое, ни совершить скачок в будущее.

- Мы всегда находимся перед Лицем Божиим, в том месте, на которое поставил нас Бог.

- Все времена находятся в руце Божией.

- Из рассуждения о непоправимом распаде рождается теория государства.

Гибнет греческий полис – из этого рождается философия Сократа, Платона и Аристотеля. Гибнет порядок Старого мира – появляются проницательные философы Паскаль и Лейбниц, а в эпоху, предвещавшую гибель Российского Царства – св. Филарет, К.Н. Леонтьев и К.П. Победоносцев.

- Теория нам показывает, что есть государство и есть антигосударство, порядок в обществе или мнимый порядок в нем. Каждому из них соответствует свой тип человека: человек или новый человек.

Государство

- Государство – республика (Res publica), общее дело (Civitas), то есть составлено из праведных и неправедных.

- Государство должно позаботиться о тех и других, найти каждому подобающее место.

- Для этого нужно теоретическое и нравственное рассуждение, суждение о лицах и фактах.

- Рассуждением занимается особый класс людей: специалистов в области Истины. Это иерархи, политики, мыслители, писатели. По объяснению Иисуса сына Сирахова, они приглашаются в собрание, сидят на судейском седалище и рассуждают о судебных постановлениях, произносят оправдания и осуждения и занимаются притчами (Сир. 38:38).

Идеология

- Развращенное общество не испытывает нужды в истине, но зато оно испытывает большую потребность в порядке. Оно отказывается от теории (здесь теория равна истине), и почему-то ожидает от этого практических достижений.

- В области Истины человек был судим истиной, то есть Богом. Теперь он руководствуется расчетом и создает свой малый порядок вместо порядка, установленного Богом.

- Таким расчетом «пользы» занимается тот же класс людей, который раньше объяснял Истину.

- Идеологи и частные лица продолжают по инерции теоретизировать, но это уже теоретизирование без теории.3 А мы добавим, что это также богословствование вместо богословия и философствование вместо философии.4

Например, Ленин постоянно теоретизирует, но теория служит ему только для оправдания его тактики. Сидя в эмиграции или в Кремле, он гностически обосновывает каждый свой шаг.

Позднее Сталин пристально изучает характеры: «партиец», «оппозиционер», «инженер человеческих душ», и благодаря этому постигает гностическую мистику власти.

- Идеология служит для самооправдания человека, для ухода от суда.5

- В общем, можно сказать, что путь гнозиса, путь идеологии – не простой, не краткий, не политический и не понятный, как, например, историцизм в изучении догматов не краток и не понятен.

- Отбросив веру и умозрение, человек встает на почву действительности. Здесь даже простой человек творит то, что захочет, и делает это без всякого опасения, потому что идеологи заранее оправдали любые его действия.

Зачем нужна идеология

- Идеология практически полезна, позволяет ставить любые цели и достигать их, прикрывая результат ложными мыслями и лживыми фразами.

- Лозунг идеологий: «Делай что хочешь, и будь что будет». Поэтому для идеологии ситуация всегда поправима, никогда не бывает безвыходной.

- В крайнем случае, можно вернуться к прошлому или совершить скачок в будущее.

- Своими магическими средствами идеология создает и поддерживает беспорядок в обществе.

Идеологическое рассуждение

- Идеология рассуждает непрямо и нечестно, ведет незаконными путями к недостижимым целям.

- Рассуждение у нее психологическое и, в то же время, не человеческое.

- Идеология затемняет ум, закрывает существенные области, которые можно увидеть только умом.

- Теперь невозможно ответить на важные вопросы и даже отличить их от не важных.

- В конечном счете, ничего понять уже нельзя, потому что реальность полностью закрыта для умопостижения.

- Идеологи основываются на своей воле к власти, простые люди – на их воле, и более ни на чем.

Мнимый порядок

- Новое государство состоит из равных: равно праведных или одинаково неправедных. Конечно, это иллюзия, но действенная, организующая иллюзия.

- В развращенном обществе никто не на месте: равные или неравные, праведные или неправедные.

- В гибнущем обществе теория не нужна. Она больше не руководит людьми.

- Теория опасна. Своими рассуждениями она угрожает «малому порядку».

- Поэтому идеология и антигосударство борются против государства и Церкви, против царя и христианина.

Христианин в развращенном обществе

- Даже идеология не позволяет антигосударству справиться с христианином.

- Антигосударство преследует христианина, и все-таки не может повредить истине.

Назирает грешный праведнаго и поскрежещет нань зубы своими (Пс. 37:12).

- В любых обстоятельствах христианин право верит во Христа и поступает право. Он исполняет заповеди при любом способе правления.

- Христианин печется о законе Божием, а грешник нет.

- Праведнику закон не лежит (1 Тим. 1:9), но никто кроме праведника не размышляет о нем настойчиво и чисто (Пс. 1:2).

- Праведник остается праведным независимо от обстоятельств, но на совет нечестивых упорно не идет (Пс. 1:1).

- Закон не нужен христианину, зато необходим грешнику, неразумному.

- Христианин знает это, и поэтому он – политик, а грешник аполитичен, антиполитичен.

Никогда не откажусь ни от каких заданий со стороны правительства, не связывающих моей совести, чтобы только доказать, что мы не злоумышляем ничего против него.6

- В развращенном обществе нечестивые отвергают попечение праведников о них.

- Праведник уже не упорядочивает жизнь вокруг себя. Он всего лишь судит об окружающем его беспорядке, но это высший суд, суд окончательный.

- Праведник непоколебимо претерпевает гонения за свою праведность, тихо сказав: «Не должно тебе иметь жену брата твоего» (Мк. 6:18).

Гностик, гражданин Града человеческого

- Гностик не думает, а вычисляет, как ему кажется, рационально подстраивается под любую ситуацию.

- Гностик свободно обращается и действует в развращенном обществе.

Например, в эпоху безвластия – что в 1917, что в 1991 году – для модернистов наступает величайшая свобода Церкви.

- Идеологи не мыслят и не сознают. Вместо этого они управляют своими и чужими мыслями.

- Идеологи – это служители общественного блага, которое они определяют независимо от истины.

- Идеолог не нужен ни в государстве, ни в Церкви. Лично он не нужен даже антигосударству и модернистской Церкви.

- Он всегда не на месте и всегда занимает чужое место.

- Идеологом может стать всякий. Ему легко найти замену, и это делает его образцовым гражданином нового общества.

- Его теория – это театральное представление, маскарад. Отсюда новейшая тенденция: идеологи без идеологии, модернисты без модернизма, провозвестником которых был танцующий Заратустра у Ницше.

- Пример идеолога-затейника: Владислав Сурков, пример модерниста-затейника: о. Владислав Береговой.

Выводы

- Идеологии умерли, оставив после себя класс идеологов и класс простых людей.

- Они все живут животно-общественной жизнью, сколько отпущено каждому, не каясь, ничего не исправляя.

- Где нет суда, там не будет ни покаяния, ни исправления ошибок.

- Значит, теория сегодня нужна как никогда. Она нужнее даже, чем при монархии.

- Вера, как упование вещей невидимых, нужна, чтобы ею осудить весь мир (Евр. 11:7).

- Для развращенного общества христианский суд о порядке и беспорядке – это преступление, единственное непростительное преступление в обществе преступников.

Сноски

- Voegelin E. The Drama of Humanity // The drama of humanity and other miscellaneous papers, 1939-1985 / William Petropulos, Gilbert Weiss. – Columbia, Mo., London: University of Missouri Press, 2004. P. 227. ↩︎

- Strauss L. Leo Strauss on political philosophy: Responding to the challenge of positivism and historicism. Chicago, London: University of Chicago Press, 2018. P. 78. ↩︎

- Термин Эриха Фогелена: «theorize without theorizing» (Voegelin E. From Enlightenment to Revolution. – Durham, N.C: Duke University Press, 1975. P. 257). ↩︎

- «Философии можно научить, а философствовать надо отучиться» (Шпет, Г.Г. Очерк развития русской философии // Сочинения. – М.: Правда, 1989. С. 52). ↩︎

- См. Strauss L. Persecution and the art of writing. Chicago: University of Chicago Press, 1980. 204 p. ↩︎

- Ответы епископа Виктора (Островидова) на пятнадцать вопросов ОГПУ // Вестник ПСТГУ. II: История. История Русской Православной Церкви. ‒ 2006. 3 (20). C. 136–147. ↩︎