В религиозной структуре гностической политики, обрисованной в статье “Политика как религия самоспасения“, мы оставили без анализа такое важное понятие как “светская добродетель”.

Вопрос о “светских добродетелях”, внушаемых членам гностических обществ, весьма актуален, о чем свидетельствует, например, статья Людмилы Селенской “О советском кино и современном православии” (“Православие.ру” и “Благодатный Огонь“) и отклики на нее.

Л. Селенская, чью статью можно считать достаточно показательной, утверждает:

Пересматривая старые советские фильмы, нередко удивляюсь многим героям: хотя и в безбожное время жили, а видятся как настоящие христиане. Без пяти минут православные. И даже многие коммунисты и атеисты – просто готовая форма для горячего, убежденного верующего. Поменять знак – и перед нами христианин первых времен, бессребреник, мученик, проповедник.

На этот тезис Игорь Рысин верно указывает, что “коммунистам и атеистам не доставало великого дара Божьего – веры”, а не “пяти минут” (“О советском кино и одной недавней статье“).

Хотя люди, восхищающиеся советскими добродетелями, встречаются в России гораздо чаще прочих, мирские добродетели проникают в наше больное неверием общество самыми разными способами. В нашем обществе свободно, то есть на условиях правящей либеральной идеологии, конкурируют несколько нравственных кодексов, ни один из которых не совпадает с Христианством и все ему враждебны.

Лжемиссионерство в лице своих ведущих представителей – отцов Кураева (физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента. Лишен сана в 2023 году), Димитрия (Першина) и Сергия (Рыбко) – намеренно прибегает к пропаганде антихристианских нравственных ценностей, которые проповедует массовая культура и контркультура.

В отечественном бизнесе так называемые корпоративные ценности связаны, с одной стороны, с криминальной спайкой внутри банды, а с другой – с сектантской моралью, как мы недавно видели на примере пропаганды “Сан-Лайт” в православных СМИ.

Наконец, упомянем и аморализм, который устанавливается “православными” модернистами как система христианских взглядов, в отличие от якобы нехристианской “средневековой” морали.

Мы наблюдаем нападение со всех сторон на определенный и систематическим образом устроенный кодекс христианской морали, как она закреплена в Священном Писании и Предании. И самым страшным извращением из всех возможных будет тот случай, когда набор светских, то есть отдельных от христианских, добродетелей смешивается с Христианством, примиряется с ним.

Если это ошибка, а не преступление, то во всяком случае ошибка настолько многослойная и глубокая, что она заслуживает отдельного и систематического рассмотрения.

Государство-воспитатель

Начнем мы наше описание с того, что светские добродетели не являются естественными. Гностические режимы, местные или глобальный либеральный, занимаются образованием у граждан определенной системы нравов.

Гностический режим играет роль воспитателя и воспитывает народные массы в том направлении, которое избрано для него сильными мира сего и считается полезным для укрепления общественного единства. В этом смысле лжемиссионеры не так уж неправы, когда говорят о нравственном влиянии Гарри Поттера, о своей нравственной обязанности воцерковить “Валентинов день” и “Хэллоуин” и т. п.

Безнравственность голливудского или артхаусного кино, российской и американской телепродукции, на самом деле является выражением комплекса ценностей, нравственной системой, которой руководствуются гностические вожди в управлении пасомыми ими массами.

Вопрос состоит только в том, какого рода эта нравственность, в каком именно духе и для каких целей воспитывает граждан тот или иной режим, какие добродетели он считает полезными, а какие вредными. Тут разница может быть огромной, поскольку отдельные политические системы: советская, китайская, американская, современная российская – имеют разные “центры бытия”, то есть поклоняются различным посюсторонним богам.

Мировоззрение

Когда мы говорили о политике как религии самоспасения, мы отмечали, что она имеет в этом отношении сложную структуру, пародийную по отношению к Христианству.

Гностические идеологии, такие, как марксизм-ленинизм, породивший советские ценности, имеют в своем центре не пустоту, а особого рода созерцание. Иными словами, марксизм и другие идеологии – это оформленные мировоззрения, а не хаотический набор различных воззрений.

Гностик не безучастен к бедам человечества. Совсем напротив: он погружен в их созерцание через смешение, в бесформенную медитацию над смыслом страдания и тайной существования. Он полон своеобразной любви к людям, и людям вполне определенным.

Марксизм, как государственно-религиозная система, указывает на действительные проблемы, на грехи и беспорядок в этом мире, но неверно их понимает, а в качестве решения предлагает перенестись в выдуманный им мир, в частности, мир кино.

Всё в целом на неподготовленного зрителя производит впечатление добродетели, и притом такой, которая отсутствует в Христианстве, указывающем цель и смысл человеческого существования в Царствии Небесном, а не царстве земном. Именно в этом состоит прелесть коллективного воспоминания о партийной и безрелигиозной морали советского общества, примером которой нам служит статья на “Православии.ру”.

Теперь нам будет легко понять тех, кто выбирает советское кино в качестве источника нравственного мира и порядка. По сравнению с проповедью греха как нормы, общественно санкционированной в эпоху Перестройки, советское разрешенное искусство выглядит образцом добродетели.

“Судьба человека” или “Живые и мертвые”, как в оригинале, так и в экранизации, представляют собой упорядоченный нравственный мир, радикально отличающийся от системы ценностей, например, романа “Мастер и Маргарита”, ставшего одним из столпов современной российской масс-культуры и лжемиссионерства.

Моральный кодекс строителя коммунизма

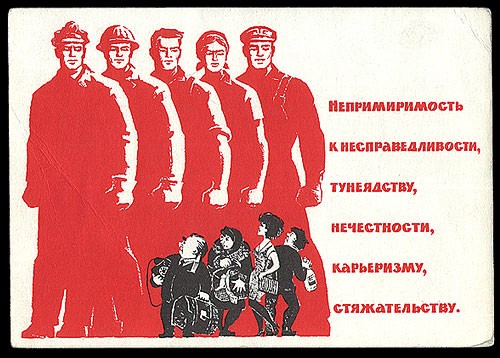

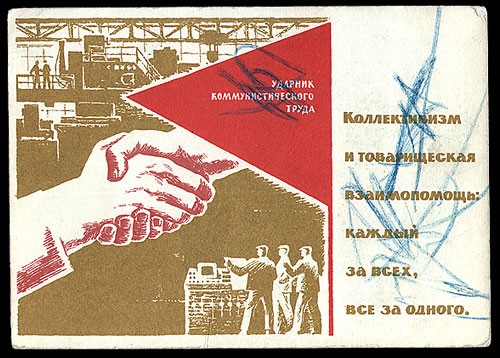

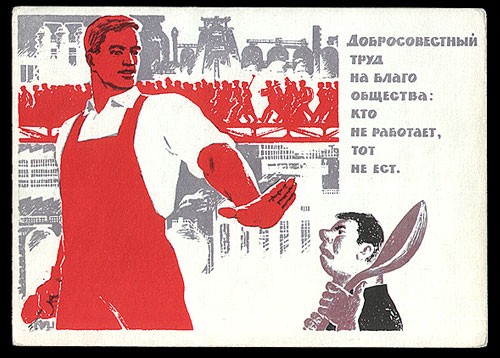

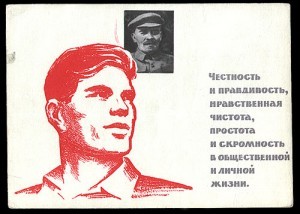

Примером данной системы морали является Моральный кодекс строителя коммунизма, который был задуман как пародия на Десять заповедей.

Сочинители Кодекса намеренно придали ему религиозную окраску. По свидетельству одного из авторов Кодекса, Федора Бурлацкого, он был написан при следующих обстоятельствах:

Я сказал, что нужно исходить не только из коммунистических постулатов, но и также из заповедей Моисея, Христа, тогда все действительно «ляжет» на общественное сознание. Это был сознательный акт включения в коммунистическую идеологию религиозных элементов. Буквально часа за полтора мы сочинили такой текст, который в Президиуме ЦК прошел на «ура».

Соблазн этой беспомощной секулярной подделки оказался огромным, поскольку профанация Христианства со стороны марксистов сомкнулась со встречным процессом обмирщения Христианства в среде мнимых христиан.

Идеалы и ценности

Профанация Христианства в светской морали наталкивается, однако, на непреодолимые препятствия, потому что Христианская Церковь исповедует вечные истины и следует путем исполнения Божественных заповедей. Церковь в ее нравственном учении абсолютно неприступна для осквернения и не может быть подвергнута обмирщению. Победить Христианство можно только на словах, а не в действительности.

Чтобы скрыть от себя и других эту неприятную истину, представители светского “христианства” употребляют для обозначения истин и заповедей некоторые специфические термины. “Мировоззрение” заменяет христианскую нравственность как систему, “идеалы” подменяют собой Богооткровенные истины, а “ценности” – Христовы заповеди.

Политолог Наталья Нарочницкая, близкая одновременно светскому христианству и реформированному марксизму, сообщает фиктивные сведения:

Моральный кодекс строителей коммунизма целиком списан с заповедей и по сути повторяет евангельские ценности.

Людмила Селенская отсылает читателя к “идеалам”:

Многие идеалы советского общества были, в сущности, идеалами христианскими.

Как мы видим, разговор переходит от заповедей и норм в область пожеланий и утопических стремлений.

Светские добродетели

И тут мы сталкиваемся с любопытной картиной. Марксизм – это принципиально атеистическое мировоззрение, которое имеет своими корнями безбожие и аморализм эпохи Просвещения. Либерализм — это антихристианское мировоззрение почитателей революции, эволюции или консервации распада, возникшее также в среде просвещенцев. Истоки национал-социализма, как национализма с центральным мифом “возрождения нации”, также относятся к эпохе непосредственно перед Французской революцией.

Непримиримо враждующие между собой мировоззрения имеют одни и те же культурно-исторические истоки. Их несовместимые друг с другом нравственные системы состоят из одних и тех же “кирпичиков”, которые на удивление точно совпадают с секуляризованными “христианскими” добродетелями.

Не претендуя на исчерпывающую полноту, мы предлагаем примерный список “”ценностей” с использованием Морального кодекса, сочинений Владимира Соловьева, о. Павла Флоренского, Виктора Тростникова и статьи Людмилы Селенской.

Картина вырисовывается такая:

- любовь к ближнему, гуманизм, “человек человеку — друг, товарищ и брат”;

- альтруизм, самоотверженность, бескорыстие;

- коллективизм, “каждый за всех, все за одного”, общественное выше личного, а интересы семьи выше своих собственных;

- цельность, всестороннее развитие человека, синтетическое видение;

- любовь к Родине, подчинение властям, уважение к старшим;

- “серьезное отношение к семье” у коммунистов отмечает Селенская, не решаясь утверждать, что коммунисты соблюдают заповедь “не прелюбодействуй”;

- личная честность;

- порядочность;

- трудолюбие;

- чистоплотность;

- пунктуальность, надежность в работе.

Первое, что обращает на себя внимание, это то, что перед нами список несомненных добродетелей, и нам было бы удобно общаться с человеком, ими обладающим. Было бы приятно посмотреть документальный или художественный фильм, в котором бы нам рассказывалось, как такой приличный человек поведет себя в трудной, но не трагической, ситуации.

Понятно, что такого рода мораль и такого рода искусство относится к совершенно определенному уровню. Уже к фигуре Гамлета, Дон Кихота или Григория Мелехова эти категории оказываются трудно приложимы. Достаточно вспомнить странные колебания и размышления Гамлета, оказавшегося в трагической ситуации, когда “порвалась цепь времен”. В сравнении с Полонием, в лице которого Шекспир как раз изобразил приличного человека, Гамлет выглядит нерешительным и прямо-таки ненормальным.

Короче говоря, в синтетическом нравственном образе порядочного человека чего-то недостает. Чего же именно?

Прежде всего в нем отсутствуют основные христианские добродетели: вера, надежда и любовь. Не вписываются в этот образ смирение и христианский аскетизм, не допускаются добродетели знания: открытость к Богоустановленному порядку в мире и готовность ему подчиниться. Нет места в числе добродетелей мужеству идти до конца в следовании за Истиной, если надо, то в одиночку и против всех.

По словам свт. Нектария Эгинского:

Мой дорогой друг, здесь, на земле, – время очищения. Без Господа Иисуса Христа это очищение не имело бы смысла. Если вы признаете этот факт, вы не можете ставить себе пределов: до этого я дойду и не далее. С какой стороны вы ни посмотрите на жизнь, вы найдете в ней все, кроме благоразумия.

Никто из людей не ведет себя умеренно и аккуратно, потому что есть смерть, есть зло. Здравомыслие, у которого “уши выше лба не растут”, просто не принадлежит к обстоятельствам человеческого существования, потому что мы все живем в эпоху смешения и беспорядка.

Гностик или представитель обмирщенного христианства живет в выдуманном мире, где можно, как верно подметил в своей реплике Игорь Рысин, сопоставлять киногероев и реальных православных людей, как если бы они принадлежали к одному роду.

Такой человек оказывается вне реальной жизни и погружается в медийный сон. Он осуждает притворное сумасшествие Гамлета, не видя того, что сам он безумен.

Светские грехи

В системе светской или псевдохристианской нравственности нет места добродетелям веры и знания. Они насильственно выталкиваются за пределы гностической цивилизации, осуждаются как грехи (в светском смысле, конечно).

Христианские добродетели самым очевидным образом разрушают спайку гностического общества, как показал пример преследования христиан в СССР. Убийство Святых Новомучеников стало “религиозным” долгом, служением посюстороннему порядку режима как наивысшей ценности.

Гностики-идеологи прекрасно осознают это положение. Например, для Владимира Соловьева христиане хуже неверующих: их вера — «бесовская», они Иуды Искариоты, фанатики и человеконенавистники. Соловьев отвергает догматическую веру Христианства, именуя ее “антихристианским догматизмом”, а также спасение души в жизнь вечную, наклеивая на них ярлыки “индивидуализма” и “спиритуализма”.

Наряду с подлинными грехами гностическая нравственность не приемлет всякие излишества, нарушения существующего общественного порядка, то есть христианскую ревность. Недопустимы оказываются и добродетели знания, которые осуждаются как “субъективизм”, “рационализм”, “абстрактность”. Заповедям Христа, которые разделяют людей на верующих и неверующих, праведных и неправедных, как правило противопоставлены принципы коллективизма и гуманизма.

Моральный кодекс строителя коммунизма осуждает Христианство за его неотмирность. В целом Кодекс отмечен определенной враждой к Христианству, которое упоминается под именем “жестоких и циничных заповедей эксплуататорских классов”.

Искажение направления

Первостепенные христианские добродетели могут отрицаться, как в советской морали, могут в воображении добавляться, как в обмирщенном христианстве, но в любом случае эти добродетели не находятся в центре предлагаемого нравственного порядка.

А между тем в каждой системе нравственности есть свои первостепенные добродетели, на которых держится все здание. Таковыми в коммунизме, например, объявляются преданность делу коммунизма, ненависть к порокам “старого мира”, непримиримость к врагам коммунизма.

Селенская, к статье которой мы снова обратимся, пытается описать, насколько близки коммунисты и атеисты к христианской нравственности, в отличие, как подчеркивает автор, от современных православных христиан.

Для нашего автора люди советской эпохи – “без пяти минут православные”. Советский человек – “готовая форма для горячего, убежденного верующего”. Если “поменять знак”, то перед нами возникнет христианин первых времен, бессребреник, мученик, проповедник.

Людмила Селенская сообщает:

Сегодня человек организует партсобрание, а завтра коснется его души Христос, и он положит партбилет на стол и умрет за Господа.

И еще:

Красной нитью проходит в рассказе тема благодарности: благодарности за еду, за учебу, за жилье, за жизнь. Адресатом благодарности была советская власть, но я не сомневаюсь, что пройдут годы, и пожилая Ольга поймет, Кого на самом деле нужно благодарить.

Виктор Тростников так описывает свои впечатления:

Недавно я случайно наткнулся на “моральный кодекс строителя коммунизма” – ну почти Евангелие!

“Почти”, “без пяти минут”, “форма”, “знак” – это все символы того, что для автора более не имеет значения, к каким целям направлены добродетели: жизнь земная и жизнь вечная отличаются лишь “знаком”. При этом упускается из виду, что в душе без пяти минут христианина царит полный беспорядок, а почти Евангелие – ближе всего к “евангелию” антихриста.

Второстепенные добродетели, взятые отдельно от первостепенных, не позволят человеку нравственно и упорядоченно строить свою жизнь, ведь ориентацию в области целей дают вера и разум, которые теперь заслоняют второстепенные добродетели “порядочности”.

Соответственно избранным целям второстепенные добродетели могут быть прекрасными или ужасными, расцветом и полнотой души, или трупными пятнами на мертвом теле.

Для простоты и наглядности мы воспользуемся примерами из книги Карла Эмери “Капитуляция: пример немецкого католицизма”. Эмери указывает, что человек может пунктуально приходить на богослужение или – на работу в подвал Гестапо. Человек может ответственно относиться к работе по сочинению плана окончательной ликвидации евреев, а может – к работе по уходу за больными. Человек может тщательно умываться и приводить себя в порядок после честного крестьянского труда, а может – после рабочего дня в крематории Освенцима.

Смешение второстепенных и первостепенных добродетелей производит такие чудовищные откровения как в случае Гиммлера, который обращался к личному составу айнзацгрупп в Польше:

Большинство из вас должны знать, что это означает, когда рядами один к одному лежат 100 трупов, или 500, или 1000. Выдержать все это до конца и остаться при этом порядочными людьми, — вот что делает нас твёрдыми.

Другой удачный пример относится к чистоплотности и вообще любви к порядку.

Как известно, членов антифашистской группы “Белая роза” – Ганса и Софию Шолль – задержал охранник Мюнхенского университета Якоб Шмид. Менее известно, что Шмид поступил так не потому, что был национал-социалистом и его возмутило содержание листовок, которые разбрасывали брат и сестра. Шмид был огорчен главным образом тем, что вверенный ему вестибюль замусорен какими-то бумажками.

Итак, проблема состоит в том, что сами по себе второстепенные добродетели ни о чем ровным счетом не говорят. Они могут процветать в любой системе нравственности, в том числе в людоедской.

Правда, христианская нравственность без опоры на добродетели веры и знания открывает путь для примирения Христианства со всем нехристианским миром. Но стоит ли это считать большим успехом?

Христианский политический философ Лев Тихомиров отказывается признать, что “христиане и нехристиане живут одним и тем же нравственным началом”:

Если бы это было так, то пришлось бы далее признать, что религиозный элемент не имеет никакого реального значения. В самом деле: человек, не имеющий о Боге никакого понятия, не прибегающий к помощи Божией и даже грубо отвергающий ее, — живет, говорят нам, совершенно тою же нравственною жизнью, как христианин, который и милостью Божией, и личными усилиями, и благодатною помощью Церкви представляет живой храм, место, где почивает Господь. Если бы факты были таковы, то, стало быть, наше отношение к Богу и обратно не имеет никакого значения для нравственной жизни. Но тогда можно допустить какую угодно другую религию, только не христианство. Это религия духовной жизни, жизни в Боге, она вся в нравственном мире. Доказать, что нравственная жизнь с Богом или без Бога совершенно одинакова, это значит доказать иллюзорность и всех остальных понятий христианства.

Просто добрый человек, без уточнения, во что он верит и что он знает о Боге, не самостоятелен, он не стоит на камне веры, а стоит сам на себе, а это не может считаться самостоятельностью. Он будет добрым и достойным, если добрым и достойным является то общество, в котором он живет. Как только порядок в обществе исчезает, то есть наступает по-настоящему трагическая ситуация, такой человек будет следовать тому беспорядку, который царит в обществе, не сознавая ни беспорядка (он не знает, что такое нравственный порядок), ни того, что он творит сам.

Человек с такой усеченной моралью будет христианином в Христианском обществе и беспартийным большевиком в советском обществе, потому что жизненные цели он устанавливает себе не сам.

Искажение порядка

Гностические “добродетели” и сами расположены в беспорядке в душе и укрепляют беспорядок в обществе. В частности, беспорядочное смешение страстей принимается как нормальное устройство человеческой души. Происходит своего рода увековечение беспорядка в душе, когда переменчивость и погруженность человека в мирские дела признается за норму. Эта «норма» становится фундаментом массового общества, в котором изобретены способы извлекать общественную пользу из этого пораженного грехом состояния.

Общественным результатом нравственного беспорядка становится то, что преступник занимает место в обществе, которое он не имеет права занимать, и он отдает преступные приказы и воспитывает других в преступном духе. В Церкви реформа тоже, очевидно, осуществляется людьми, нравственно неспособными исполнять свой долг сохранения Истины. Тогда и получается по слову Пророка: Злодеи злодействуют, и злодействуют злодеи злодейски (Ис. 24:16).

Искажение порядка проявляется и в том, что грехи перестают иметь определенные следствия. Грех неведения, например, продолжает считаться нежелательным, но более не влечет за собой следствий в действительном мире и даже в Церкви.

В книге «Гитлер и немцы» Э. Фогелен приводит в пример постановление суда над группенфюрером Францем Бауэром, который 11 марта 1945 г. отдал приказ казнить группу иностранных рабочих. В 1954 г. Дуйсбургский суд приговорил Бауэра к 6 годам тюрьмы, усмотрев смягчающие обстоятельства в том, что на протяжении 20 лет он находился под влиянием идей национал-социализма, согласно которым жизнь остарбайтера признавалась имеющей значительно меньшую ценность, нежели жизнь немца. Э. Фогелен замечает: Следовательно, если вы достаточно сильно верите в национал-социалистический идиотизм, то за массовое убийство вы отделаетесь всего несколькими годами заключения, не более.

Почему немецкий суд принимает такое решение? По очень серьезному основанию: добродетель знания в либеральном обществе вменена в ничто.

Еще один пример из той же книги Фогелена. В определении по делу участников программы эвтаназии, гамбургский суд признал, что убийство детей действительно имело место. Все обвиняемые врачи, за исключением двоих, заявили суду, что во время убийств они верили в то, что поступают законно. В результате суд снял с обвиняемых все обвинения в убийстве на том основании, что, убивая, врачи не сознавали, что поступают незаконно. Таким образом,- замечает Э. Фогелен,- если кто-либо не сознает нелегальности убийства – то есть является дегенератом – его следует оправдать, или даже, скорее, вообще нельзя судить.

Убивать – нехорошо. В этом согласны и судья, и подсудимый, и общественное мнение, но из этого ничего не следует, кроме отрывка патологической речи.

Возьмем недавний случай, когда Специальная межправославная комиссия по подготовке Восьмого Вселенского Собора рассматривала вопрос о толерантности к содомитам. Председатель Комиссии – православный митрополит – предложил решить его в том смысле, что «образ жизни содомитов мы осуждаем, но осуждаем от имени Вселенского Собора и какое-либо общественное или уголовное их преследование».

В либеральном обществе грех не может иметь никаких последствий в общественном, криминальном или Церковном смысле.

Новый человек

Разные моральные своды формируют разные типы людей.

Христианство — это вера человека, чья душа находится в порядке, причем этот порядок объективен, создан Самим Богом и поддерживается действием Божией благодати. Это действительно новый человек без кавычек, который подобен Отцу Небесному.

В идеологиях человек понимается чрезвычайно усеченно, его природа искажена грехом, который воспринимается как норма, а разум его обезглавлен.

Гностические добродетели не укоренены в Боге. Они порождены сиюминутными обстоятельствами, конкретной ситуацией в обществе, но зато заповеди оказываются доступны для исполнения человеку не осененному благодатью, в отличие от Божественных заповедей, которые помогает исполнять Сам Бог.

Все вместе взятое оставляет только один путь “спасения” – революцию, как самопреображение старого человека в “нового человека“: сознательного и активного борца за коммунизм, всесторонне развитого человека, свободного от пороков и пережитков старого общества, если позволено будет еще раз обратиться к Моральному кодексу строителя коммунизма.

Здесь возникает самая существенная проблема, с которой сталкивается политический гностицизм: человек должен измениться, но меняться ему не нужно. Если советский человек – это готовый в нравственном смысле христианин, в чем ему каяться, от чего спасаться?

Политический гностицизм видит спасение человека в его равенстве самому себе. Человек спасается сам и в этой сверхчеловеческой самодеятельности ему служит материалом для спасения и добро и зло.

Так, например, для о. Сергия (Рыбко) рок, – это ступенька в нашем пути к Богу, что равносильно исповеданию веры в то, что зло может вести к добру.

Благодать и Христианская вера не открывают перед человеком путь к Богообщению любыми средствами, а только Божественными и благодатными.

Мысль о том, что через зло и недостаток можно придти к какому-то благу и совершенству, есть гностическое извращение Христианства, против которого писал Апостол Павел: Не делать ли нам зло, чтобы вышло добро, как некоторые злословят нас и говорят, будто мы так учим? Праведен суд на таковых (Рим. 3:8).

Зло и несовершенство могут «вести к Богу», только если человек полностью погружен во «вторую реальность», то есть в мир, создаваемый человеческим воображением. Этот мир есть театр, цирк, обман, демоническое притворство, энергично выдающее себя за мир истинный.

Источники

Бурлацкий Федор. Судьба дала мне шанс. Беседа главного редактора журнала “Российский адвокат” Р. А. Звягельского с известным политологом, ученым и писателем Ф. М. Бурлацким // Российский адвокат. 2007. № 5

Нарочницкая Наталья. «Россию спасает лишь инерция добра» // Аргументы и факты. 18.01.2006

Нарочницкая: «Следующим этапом будет атака на христианство» // Русская линия. http://rusk.ru/newsdata.php?idar=151361 11.02.2006

Рысин Игорь. О советском кино и одной недавней статье // Антимодернизм.ру. https://antimodern.ru/soviet-cinema/ 29.04.2015

Селенская Людмила. О советском кино и современном православии // Православие.Ru. http://www.pravoslavie.ru/put/69276.htm 2014

Соловьев Владимир. Об упадке средневекового миросозерцания // Вопросы философии и психологии, 1901 № 56

Тихомиров Лев. Альтруизм и христианская любовь // Христианство и политика. Москва; Калуга: ГУП “Облиздат”; ТОО “Алир”, 2002 доступно по адресу https://antimodern.ru/altruizm-i-hristianskaya-lyubov/

Тростников Виктор. «Кодекс коммуниста» – это искаженное Евангелие // Аргументы и факты 29.04.2005

Amery Carl. Capitulation. The lesson of German Catholicism. N.Y.: Herder And Herder, 1967

Langbein Hermann. Im Namen des deutschen Volkes. Vienna: Europa Verl., 1964

Voegelin Eric. Hitler and the Germans. Baton Rouge: Louisiana State University Press, 1999

5 Responses

Сердечное Вам спасибо,Роман,за душеполезные рассуждения о челОвеческих качествах.Очень своевременно!

Ведь это массовое помрачение-считать человека чуть ли не совершенством,в то время как он слеп глуп по большому счету’, жалок и подвержен Вечной гибели! Не видят люди что страшно повреждены во всех своих составах.Аименно с этого видения начинается настоящая жизнь- духовная.

Попробуй, скажи кому нибудь, что человек без Бога дрянь! Обидятся и поразятся. Ладно бы неверы – но на приходе верующие делают большие глаза. Не осознают разницы между ветхим и новым человеком. Неверы и кривоверы тут одинаково далеки от понимания того, что надо целую жизнь положить на то, чтобы обновиться. И один только есть путь- только со Христом!

И простые заблудшие, и в рясах легко смешивают естественное в падшем человеке с тем, что достигается сверхъестественно – силой Божьей благодати.

Очень опасно сейчас слышать от иерархов ересь – будто бы у христиан и у других верующих одни нравственные ценности.- Вот так раз! Что называется “приехали”. Вот до чего доводят диалоги со всеми подряд с неопределенными целями.

Статья перекликается с известным письмом свт. Игнатия /Брянчанинова/, где он дает резкую, горячую отповедь любителям смешения небесного и земного.

Все идет от квалификации неверия не как греха, а как экзистенциального состояния.

И веры как функции души, присущей всем, а не как дара Божия, не даваемого недостойным.

Кино это гипноз и небытие. Актёр не существует без зрителя. Кто смотрит кино, тот повязан так или иначе с актером. Советские фильмы научили спиваться весело и здорово, укрепили изменять, они лгали лгали и лгали. Будем свободны от этой трясины, иначе вслед за Селенской, будем влюблены в киногероя, над которым завис портрет Дзержинского, или о буратино подумаем: утешает он нас больше сухих веч. молитв! А Гайдар хоть и расстрелял в революцию много наших, зато ведь его тимуровцы лучше нас! “Не дай Бог.” Вместо религии – кино народу! “с оскалом сказалТроцкий. И до сих пор этот оскал расплывается в словах неверующих: “актёры -это боги для нас!!” Эту фразу слышала и в 80-е г. и сейчас тоже. Но мы верующие, и, св. актёров нет. Душа актёра без определённого места жительства, т.к,играя множество страстных ролей, повреждает и расщепляет собственную личность. Обходились 2 тыс лет без кино христиане, и мы должны. А то Л.Селенская вон уже досмотрелась.

Не дай Бог!- конечно без кавычек.Не дай Бог любить небытие. Горячо хвалить киношку,” героев сов.фильмов., т. к. в них соль” [Л.Селенская.] а на реальных людей из жизни раздражаться за их немощи. но Штирлица и Шерлока Холмса и т.п., не было!! и игра это игра. а Вера в Бога, пусть слабая, но истинная вера, это вера, это Живое. как можно сравнивать фантазию (дубль37 ) – с современными верующими! да, мы слабые, но мы живые, а не герои кинофильмов. Для меня эта тема – наболевшая, и может не только у меня по теме: кино, есть вопросы без ответов. Почему многие православные прощают себе запросто это “утешение”? В беседах ” под часами,”иногда и в монастыре,на исповеди,в семье, обычный совет-посмотреть кино,” фильмашку”,”сериальчик”. А ты посмотри”Ликвидацию”,ещё “Екатерина (или Елизавета,подзабыла) – совет на исповеди. Борюсь с этим в себе, почти в одиночку, из близких никто не поддерживает. Скорбь ли, наплыв страстей, помыслов, вот он пластырь – кино!” Все смотрят,а ты что духовней всех, да?” В том-то и дело, что выходит я самая слабая. и удивляюсь как можно не заболеть от него? не повредиться? или как после молиться Приснодеве Марии? “отличный фильм”, только в 3серии прокрути порно, или вот кощунство, да, но это такой один момент, пьют водку, дык это же вода,(т. е. так детям объяснять?) и что прокрутишь и режиссёр потом это узнает, учтет, ну это глупо, конечно. режиссёр и актёры отлично знают, что тот или иной фильм получили одобрение от верующих, и бяку проглотили,ничего. Нет бесплатных утешений,здесь или на мытарствах,а счёт будет. Любимый актёр сыграл любимого героя,а потом любимый актёр сыграл нечистую силу, а в личной жизни он “любовный волк”, здесь танкист, а в жизни гомик, и такое бывает.или вот,Елена такая-то,сыгравшая в ” Я вернусь”,медсестру-монахиню,позже “снялась в откровенной фотосессии”. И что? а мне нет дела до этого?мне главное его,ее (а скоро будет и так:ее,т.е его)игра!?”т.е произведение само по себе,а автор произведения сам по себе?Его дух,его выбор в сторону,часто, разврата,не подействует на меня?А сколько спилось актеров!Ну что же,возразят мне,это их дело,а игра меня утешает, назидает. Т.е я твоё с’ем, а что ты погиб или погибаешь-меня не беспокоит. Навряд ли это пройдет.Он актёр,Там ,укажет на нас пальцем,или бесы.Нет,да?ну раз нет:фильм,фильма,фильм!!!пропускайте через сердце любимых актёров,любимых киногероев,светообразные чада церкви Христовой, перекручивайте, молитесь за своих актеров-благодетелей,если можете,и спасения вам души и тела. Но кто не смотрит фильмы, будем тоже молиться друг за друга и радоваться,(кто не любит театр, кино,или вырвался, наконец, из этой бездны лжи и магии, знает о какой радости я говорю.)